呼吸器外科

概要・特色

根治性と低侵襲性の両立を目指して。

患者さんへ

呼吸器外科では、肺がん、転移性肺腫瘍、縦隔腫瘍、気胸、膿胸、胸壁腫瘍などあらゆる疾患を取り扱っており、常に新しい技術、知見を取り入れ、質の高い手術・治療を提供しています。

早期の肺がんに対しては、肺がん治療において根治性を担保しつつ、可能な限り肺機能を温存する縮小手術(根治的肺区域切除・肺部分切除)を積極的に取り入れています。また米国で開発された手術支援ロボット(Davinci:ダヴィンチ)を用いた「ロボット支援下手術」も随時導入される予定です。

また、進行肺がんに対しては最新の薬物治療や放射線治療を併用した集学的治療を術前・術後に行ったり、時には気管支・血管形成を駆使して、進行肺がんと言えども可能な限り肺機能を温存することを考えながら手術を実施しています。「患者さんの病態や全身の状態に応じて、最善・最良の治療法を「一緒」に考えながら決めていくこと」を基本ポリシーとし、患者さん一人ひとりと向き合いながら通院から入院・退院まで一貫して診ており、がんを取り切る「根治性」と、患者さんの心身の負担を最小限に抑える「低侵襲性」の両立を目指しています。

呼吸器外科とは?

呼吸器外科とは、胸部に存在する肺・気管・気管支・縦隔(じゅうかく)・胸壁・横隔膜など心臓や食道以外の呼吸器系臓器にかかわる疾患に対して、手術治療を担当する科です。胸部レントゲン写真で肺に影があったり、胸が痛んだり、息切れや呼吸困難、咳や痰が多い、あるいは血痰がでるなどの症状がある場合には、呼吸器外科に関連する疾患の可能性があります。

肺のしくみと働き

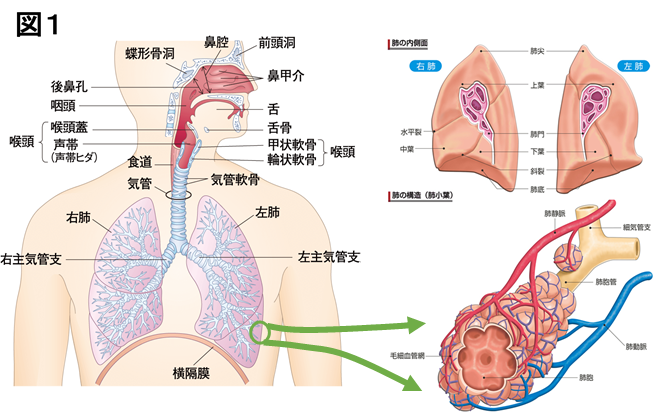

肺の働きは呼吸に関連しています。鼻と口から始まった気道(空気の通り道のこと)が左右の気管支に分かれ、それぞれ左右の肺門(肺の付け根)から肺内に入っていきます。肺の内部に入った気管支はさらに枝分かれを繰り返しながら細くなり、最終的には肺胞につながります。この肺胞の周囲には毛細血管が網目状に取り巻き、呼吸によって取り入れた肺胞内の空気から、酸素を血液中に取り入れ、血液中の二酸化炭素を肺胞内に押し出す、いわゆる"ガス交換"が行われています( 図1 )。

縦隔とは?

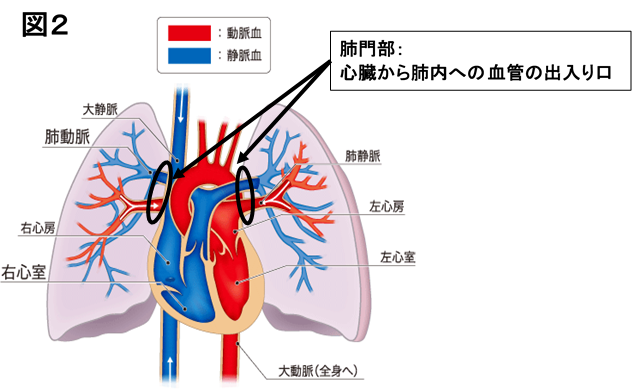

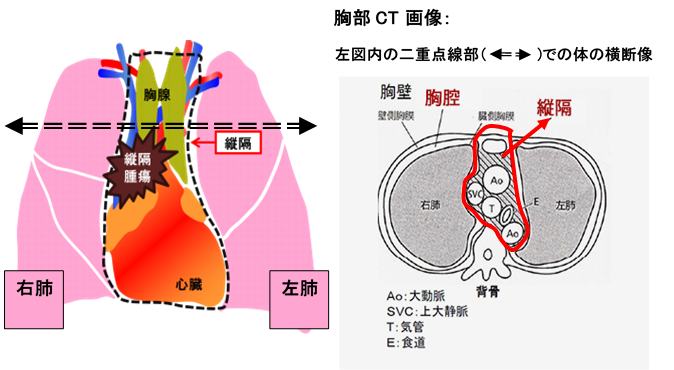

縦隔(じゅうかく)とは、左右の肺と胸椎、胸骨に囲まれた部分を指します。

上部は頚部、下部は横隔膜までです。ヒトの身体をCT画像の横断像で見ると、気管より前方が前縦隔、気管より後方が後縦隔、気管が左右に分かれる心悸部と呼ばれるあたりが中縦隔、これより上方が上縦隔、下方が下縦隔と区分されています。縦隔には心臓、大血管、気管、食道など重要な臓器や器官が存在しています。

呼吸器外科で扱う主な疾患

- 肺悪性腫瘍性疾患:肺がん(肺原発悪性腫瘍)、転移性肺腫瘍

- 肺良性腫瘍

- 縦隔の疾患:縦隔腫瘍(とくに胸腺腫(きょうせんしゅ))、一部の重症筋無力症、神経原性腫瘍など

- 胸壁・胸膜の疾患:悪性胸膜中皮腫(きょうまくちゅうひしゅ)、胸壁腫瘍

- 気腫性肺疾患:気胸、肺のう胞、肺気腫

- 炎症性疾患:膿胸(のうきょう)、肺化膿症

- 先天性肺疾患:肺動静脈ろう、肺分画症など

- 胸部外傷

などがあります。このうち手術対象となる疾患で最も多いのが肺がんです。

当院の呼吸器外科では、肺がん、気胸、縦隔腫瘍をはじめとする様々な胸部疾患に対して他の診療科と密に連携して治療を行っています。肺がんをはじめとした胸部悪性腫瘍の手術から気胸などの良性疾患に対する手術を幅広く行っています。患者さん一人ひとりの体力と希望を総合的に考えながら、肺がん診療ガイドラインに基づいて治療方針を決定しています。

また当院では2022年に呼吸器センターが新設され、呼吸器外科と呼吸器内科の医師がチームで診療にあたっています。治療方針については、呼吸器外科・呼吸器内科、放射線診断・治療科、病理診断科、リハビリ科など、がん治療サポートチームが連携・協力し、患者さんにとって最適な治療を提供できるように強化されています。

当科の診療実績

2024年に行った呼吸器外科手術は総数91例で、内訳は原発性肺癌 55例, 転移性肺腫瘍 7例, 縦隔腫瘍 6例, 特発性または続発性自然気胸 15例, 膿胸 1例,その他 7例でした。原発性肺癌手術 55例のうち、54例は胸腔鏡下手術で行われました。

当科の肺がん治療の特色

当科では胸腔鏡下または胸腔鏡補助下手術を積極的に行っています。

1. 胸腔鏡下手術(VATS:バッツ), 胸腔鏡補助下手術(Hybrid VATS:ハイブリットバッツ), ロボット支援下手術(RATS:ラッツ)

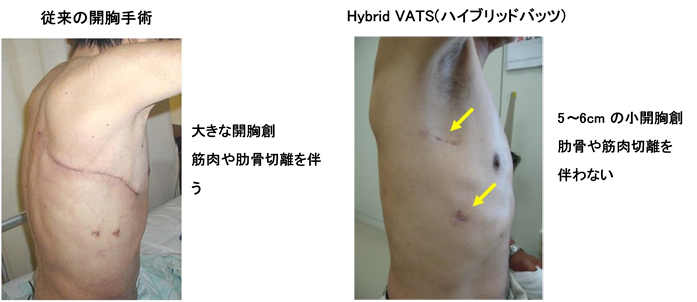

胸腔鏡を用いた手術、いわゆる胸腔鏡手術では従来の開胸手術と比べ傷が小さく、肋骨や筋肉を切断しないため、術後の痛みや呼吸機能の低下が少ないと考えられています。胸腔鏡手術には主として①胸腔鏡下手術(大部分の操作を胸腔鏡下に行う)、②胸腔鏡補助下手術(4~5cmの小開胸創から行う直視下の手術を併用)があります。近年では手術支援ロボット(Davinci:ダヴィンチ)を用いたロボット支援下手術(RATS)が行われるようになり、当科でも肺がん・縦隔腫瘍に対して導入していく準備を進めています。通常の肺がん手術(肺葉切除、肺区域切除)に対しては、安全・確実に手術を行うことを最優先に考え、小開胸創からの直視下操作を併用したHybrid VATSアプローチを基本としています。この方法は1cmの胸腔鏡挿入創と4~5cmの病変摘出を兼ねた小開胸創を用いて手術が行われます。この手術法では病変を体外へ取り出すために最終的に必要となる小開胸創を始めから最大限に利用します。小開胸創から見える視野は3次元の肉眼的空間で、最も重要な肺動脈・肺静脈、気管支への操作をより安全に行うことができます。また直視下操作が難しい胸腔内深部では高解像度の4K画面を見ながら手術を行います。いわゆる直視下・胸腔鏡下の利点・欠点を補いながら行う手術法でハイブリッドバッツアプローチ(Hybrid VATS approach)と言われています。肺癌の手術を行う上で最も重要なことは、根治性の高い手術(質の高い手術)をいかに安全が確保された状態で行えるかどうかです。したがって傷の小ささにこだわりすぎて手術の安全性・根治性が損なわれないようにすることが重要と考えています。当科では患者さん一人一人で異なる病変の進行度や全身状態などを総合的に判断し、個々の患者さんに対して最適な手術アプローチ方法を常に考えながら治療に取り組んでいます。

2.縮小手術(呼吸機能温存のための根治的区域切除・部分切除)

従来の肺がん手術では小さな腫瘍であっても、腫瘍の存在する肺葉(上葉・中葉・下葉)を丸ごと取り除いていました。

近年、すりガラス影を含む2cm以下の小型肺がんが多く見つかるようになってきました。このような早期の肺がん病変に対しては従来の肺葉切除ではなく、各肺葉を形成する肺区域という単位で肺切除を行うこと(肺区域切除)で少しでも肺機能を温存しつつ、肺がんの根治を目指すことにより、従来の肺葉切除に比べて肺区域切除が行われた集団で全生存期間の延長効果が示されました(JCOG0802試験)。当科では縮小手術の適応があると判断される症例においては肺活量の温存や術後の生活レベルの維持を目的に縮小手術を積極的に取り入れています。さらに、この縮小手術と胸腔鏡手術を組み合わせて行うこと、すなわち傷を小さくして痛みを軽減しつつ、呼吸機能温存を図ることは、究極に身体に優しい肺がん手術と考えられます。

3.拡大手術

切除可能なIIIA期局所進行肺がんに対しては根治を目的に隣接臓器を含めた拡大手術を施行したり、手術前に化学放射線治療を行った後に手術を行うことで治療成績の向上を図っています。さらに臨床病期II期-IIIB期非小細胞肺がんにおいては2023年, 2024年に術前または術前・術後補助療法として承認された新規治療レジメン(CheckMate816, KEYNOTE-671)を組み合わせた最新の周術期治療を積極的に取り入れています。

縦隔腫瘍について

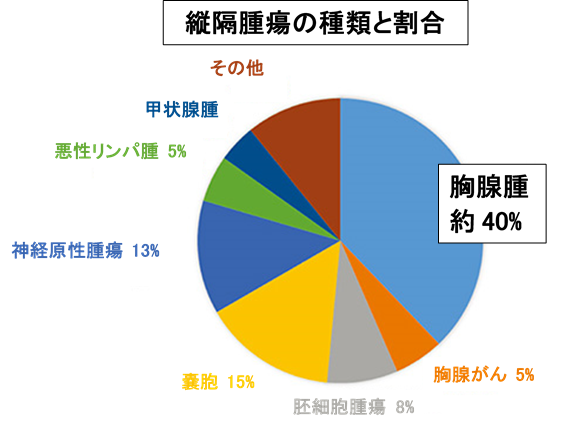

縦隔とは左右の肺の間に位置する部分のことを指しています。ここには心臓、大血管、気管、食道、胸腺などの臓器があります。縦隔腫瘍は、これらの縦隔内臓器に発生した腫瘍の総称です。発生年齢は小児から高齢者まで幅広く分布し、悪性腫瘍もあれば良性腫瘍もあります。

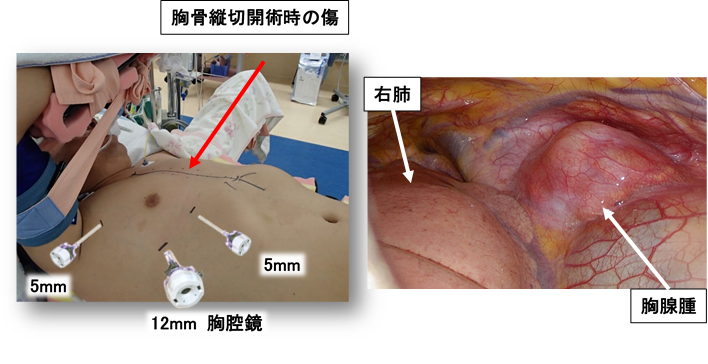

なかでも最も頻度の高い腫瘍は胸腺腫瘍です。胸腺腫瘍の代表疾患は胸腺腫です。胸腺腫は癌に比べて低悪性度な腫瘍ですが、胸膜播種という形式で再発することがあります。胸膜播種再発に対しては積極的に切除を行うことで長期生存を得られることもあります。当科では、胸腺腫に対する手術を含め、良性縦隔腫瘍(胸腺嚢胞、奇形腫、気管支嚢胞、神経原性腫瘍など)に対しては完全胸腔鏡下摘出術を第一選択としています。しかし、腫瘍径が5cmを越える大きな腫瘍や、周辺臓器への浸潤が疑われる胸腺腫の場合には根治性と安全性を確保するために開胸摘出術(胸骨縦切開)も躊躇しません。

また重症筋無力症に対しては、周術期管理を神経内科と協力した上で、両側胸腔鏡アプローチによる完全胸腔鏡下拡大胸腺全摘術を第一選択としています。従来の胸骨縦切開下胸腺全摘術に比べ、美容上のメリットだけでなく、術後のクリーゼ発症も少なく、呼吸管理などの点で優れたアプローチ法と考えられています。

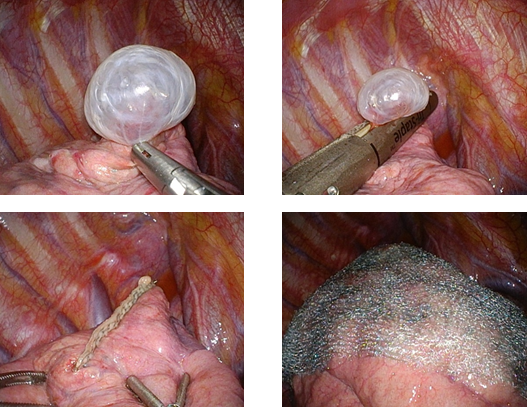

当科の完全胸腔鏡下手術は、二酸化炭素CO2を胸の中に送気することで人工気胸下に視野を確保し、3か所(5~12mm)のポート孔を基本として、腫瘍摘出術または胸腺腫瘍、胸腺摘出術を行います。CO2送気を用いることで、より小さな傷で低侵襲に手術を行うことができます。また一部の縦隔腫瘍に対する手術においては近年当院に導入された手術支援ロボット(Davinci:ダヴィンチ)が用いられることになる予定です。

気胸について

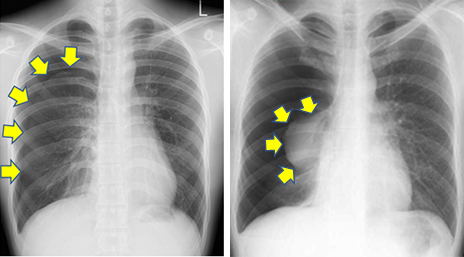

気胸(ききょう)とは肺の一部分が破れて空気漏れが生じ、肺が萎んだ状態のことをいいます。肺が収められている空間(胸腔)は肋骨や筋肉で形成された胸壁で頑丈に守られており、肺から漏れた空気は逃げ場がなく、胸腔内に溜まってしまいます。肺は柔らかい臓器であるため、溜まった空気に容易に押しつぶされてしまいます。つまり気胸になると息を吸っても肺が広がりにくくなるため、息苦しくなります。気胸の原因で最も多いのは自然気胸です。これは10-30歳台の長身・やせ形の男性に好発しやすい傾向があります。その次は喫煙歴の長い50歳台以上の男性に発症します。高齢な方の場合は主に喫煙に伴う肺気腫や間質性肺炎などがあり、元々に肺の状態が良くないため、治療に時間を要したり、治療後に再発しやすい傾向があります。

自然気胸には、健康な人に突然起こる原発性自然気胸と、併存する肺の病気に関連して起こる続発性自然気胸に分類されます。

自然気胸は、肺尖部(肺の最も頭側)にできやすい肺のう胞(ブラ・ブレブ)に穴が開き、肺内の空気が胸腔内漏れ出ることが原因です。必ずしも運動中や大きな声を出しているときに穴が開くわけではなく、安静時に急に発症することを多く見かけます。通常は、ある程度のところで空気漏れが止まることがほとんどですが、時に空気が漏れ続くと胸腔内の空気圧が高まり、心臓や肺が強く圧迫されることで呼吸・循環不全といった重篤な状態(緊張性気胸)に陥ることがあります。

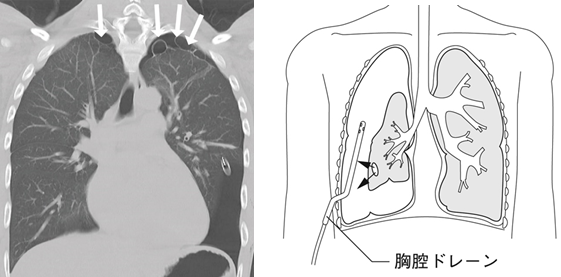

最も多い症状は、突然の胸の痛みと呼吸困難(息苦しさ)です。緊張性気胸では高度の呼吸困難やチアノーゼ、ショック状態(冷や汗、血圧低下、意識障害など)などの重篤な症状を呈します。胸部レントゲン検査で肺の虚脱(縮んだ肺)を認めれば、容易に診断されます。CT検査では肺の虚脱と同時に、気胸の原因となる肺のう胞(ブラ・ブレブ)などがあるかを診断することができます。

肺表面にあいた穴が小さい場合は胸腔内に漏れ出る空気量も少なく、肺の虚脱や症状も軽いため、安静のみで改善することがあります。空気漏れが多い場合は必然的に肺の虚脱や息切れなどの呼吸器症状も強いため、局所麻酔下に胸腔ドレーンという管を皮膚を通して胸腔内に挿入して溜まった空気を抜く必要があります。CT検査で明らかな肺のう胞が確認される場合や肺の萎み方が高度な場合には安静または保存的治療(胸腔ドレナージ)だけでは再発する可能性が高く、手術で原因となっている肺のう胞を切除することが推奨されます。

自然気胸の予後は、適切な治療を行えば良好ですが、緊張性気胸に対しては迅速な対応(胸腔ドレナージ)が必要で、治療が遅れると命にかかわる状態に陥る危険性があります。

続発性気胸の主な原因としては、嚢胞性肺疾患、肺気腫、間質性肺炎、膠原病、肺感染症、月経随伴性気胸などが挙げられます。

胸腔鏡下肺のう胞切除術

当科では、ほぼすべての気胸症例に対して胸腔鏡下に手術を行っています。手術に際しては、側胸部に3~12mmのポート孔を計3か所作成します。細い筒状のポートから胸腔鏡を挿入し、高画質の4K画面で病変を確認しながら自動縫合器で切除します。傷も小さく身体への負担が少ない低侵襲手術と考えられています。したがって、ほとんどの患者さんが術後3~4日で退院されます。

当院では呼吸器内科と呼吸器外科が連携し、自然気胸に対して速やかな診断と治療が行えるように心がけています。また気胸の原因となる様々な肺の病気に対しても、呼吸器内科や併存疾患に関連する内科と連携して診療に当たっています。

(1.3MB)

(1.3MB) ページ先頭へ戻る

ページ先頭へ戻る