医療安全管理部

医療安全管理について

当院では、患者さんの尊厳と権利を尊重し、安全で質の高い医療を目指しています。医療安全管理部は、病院長の指揮の下、患者さんが安心して医療を受けられるように部署横断的な取り組みを行っています。医療安全管理部では、医療安全管理委員会、医療安全推進委員会、医薬品安全管理委員会、医療機器安全管理委員会、透析器機安全管理委員会、報告書確認対策チームと共同し、様々な分野の安全管理に関する審議を行っています。起きた事象を速やかに報告することで、個人レベルでの事故防止対策と、病院全体の組織的な事故防止対策につながっています。

医療事故については、医療事故調査委員会、医療事故対策委員会で調査や検証を行い、医療事故発生の原因究明や再発防止策について審議しています。

医療安全の取り組み

患者さんやご家族に安全・安心な医療を提供するために、医療安全管理部が中心となり様々な取り組みを行っています。その取り組みの一部を紹介します。

活動内容

医療安全管理に関する委員会

- 医療安全管理カンファレンス(毎週)

- 医療安全管理委員会(毎月)

- 医療安全推進委員会(毎月)

職員の教育・研修

- 全職員対象の研修会の開催

- 医療安全だよりの配信(毎月)

- 医療安全情報の配信

情報収集・分析

- インシデント報告の分析

- 死亡退院患者報告分析

- 院内ラウンド(毎週)

事例検討

- 症例検討会の開催

- 医療事故調査委員会の開催

- 日本医療機能評価機構への報告(ヒヤリハット事例)

地域連携

- 医療安全対策加算算定施設との相互ラウンド

転倒転落予防のお願い

入院中に転倒・転落が起きることがあります。当院では、年間300件弱の転倒・転落が発生しています。転倒転落によって、骨折や脳出血となり入院生活が長引くことがあります。患者さん自身も気をつけていただけるように、入院時にお渡ししているパンフレットや、入院後のテレビ台にも転倒転落予防のパンフレットを準備しています。

安全な入院生活を送るために、患者さん・ご家族にご協力をお願い致します。

ベッドの周りは整理整頓をしましょう

- 椅子は移動の邪魔にならない所に置きましょう。

- 荷物は棚に入れましょう。

- 必要なものは安全に手の届く位置に置きましょう。

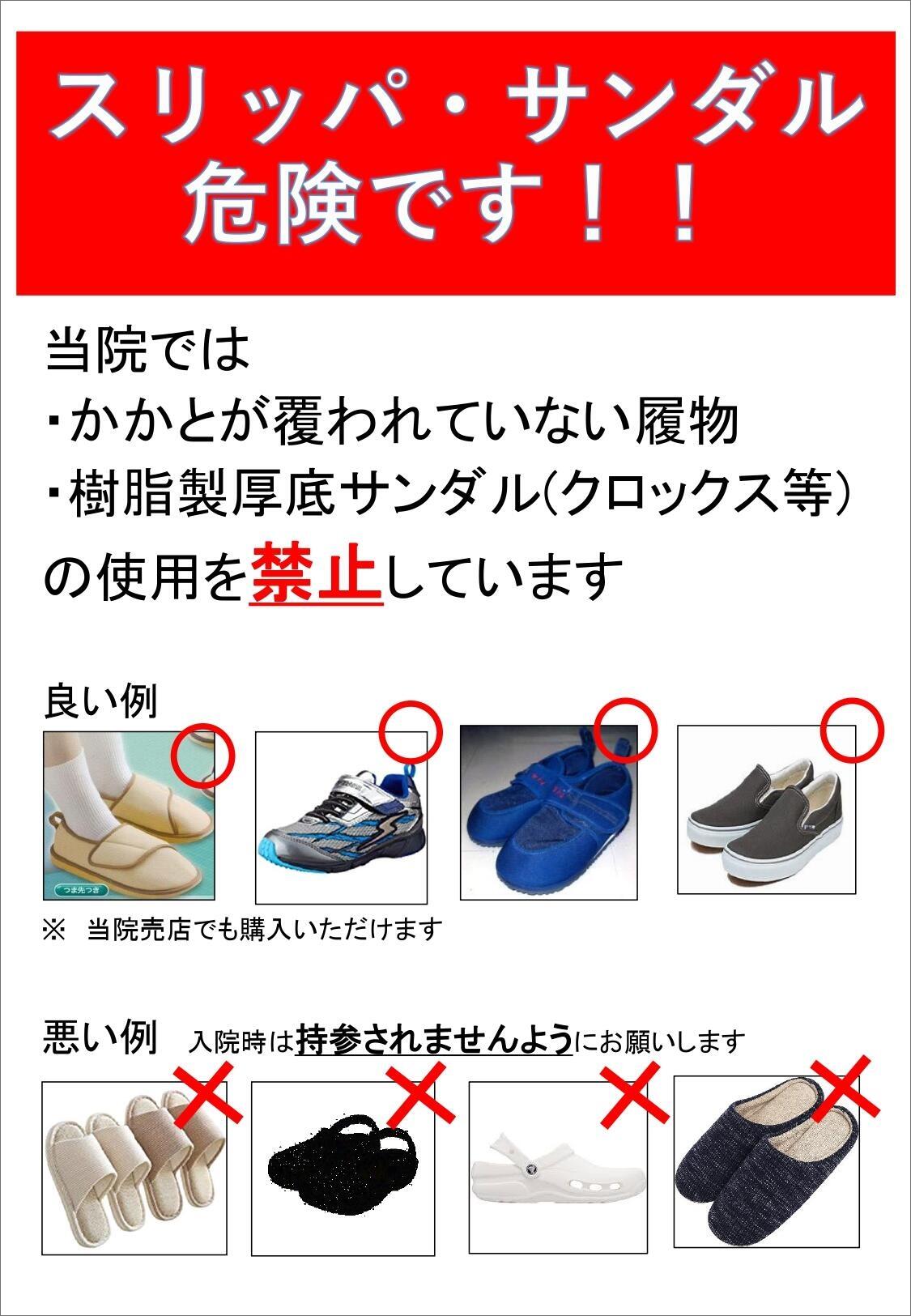

履きなれた踵のある履物にしましょう

- 踵のある靴、履きなれた履物を準備しましょう。

- 履物は、かかとは踏まずにきちんと履きましょう。

ベッドから降りる時や歩くときは不安定な物につかまらないようにしましょう

- テレビ台、ドアの取っ手、点滴スタンド、オーバーテーブルは不安定ですので支えにしないようにしましょう。

自分で動けると過信せずに看護師を呼びましょう

- 数日の体調不良でも筋力は低下します。立てるつもりでも転ぶことがあります。遠慮なくナースコールで看護師を呼びましょう。

ベッド上でできる筋力アップ運動をしましょう

- 体動に制限のある病気の場合は医師の指示を守りましょう。

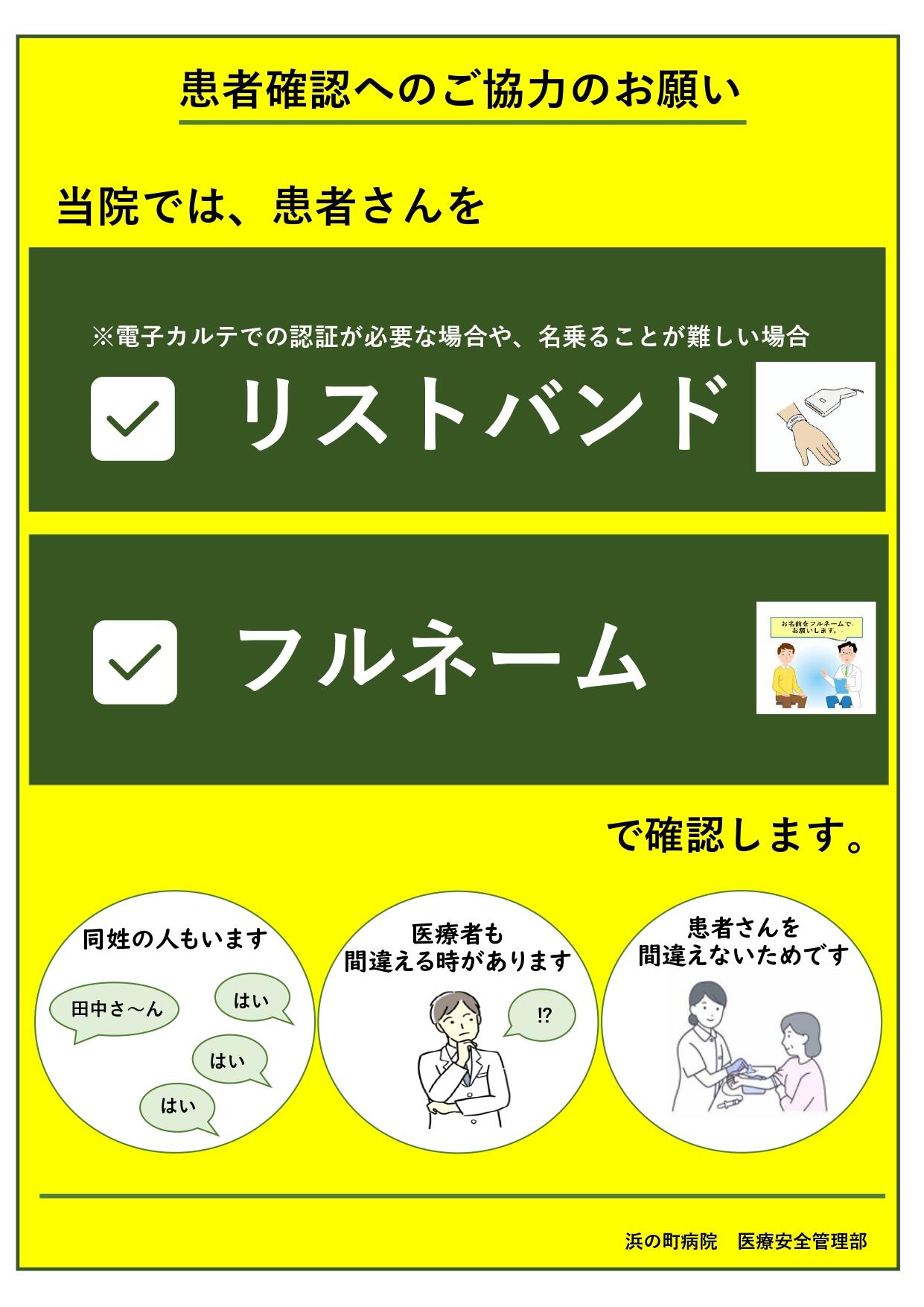

患者確認のお願い

- 全ての入院患者さんにリストバンドを着用していただきます。腕や足にリストバンドを着用できない場合は、リストバンドをカードケースに入れて衣服に付けさせていただきます。

- 患者間違い防止のため診療や処置、検査の際は患者さんにお名前をお聞きしますので、フルネーム(苗字と名前)でお答えください。

- 点滴や注射、採血の際はラベルに書かれたお名前を医療者と一緒に見て確認してください。また、注射や検査の際は、リストバンドのバーコードを使って電子カルテで認証を行います。

- 入院中は患者間違いを防止するために何度もお名前(フルネーム)をお尋ねします。ご理解とご協力をお願い致します。

患者相談窓口

医療安全管理室は、患者相談窓口担当者(地域医療連携課長)と密接な連携を図り、医療安全対策に係る患者、家族の相談に適切に対応し、必要に応じて調査を行い、医療安全管理委員会に報告や改善策の提案を行います。また、病気やけがに伴う不安や心配事、経済的な問題、退院後の心配や社会生活上の悩み事などについて、専門の相談員(ソーシャルワーカ)が社会福祉の立場からご相談に応じております。

患者・家族のみなさんの安全対策10カ条

1.わからないことがあったら、そのままにしないでお尋ねください

- わからないことは遠慮せずに、医療者にお尋ねください。

- わからないことはメモに質問事項として準備しておきましょう。

2.できれば二人以上で説明を聞きましょう

- 説明はお一人ではなく、できるだけご家族と一緒にお聞きください。

- ご家族が別々の時間に来院されての説明はできるだけお控えください。

3.意思表示は明確にしておきましょう

- 医療行為に関わる患者さん自身の意思表示は、はっきりと医療者にお伝えください。

- 同意書へは納得してからご署名ください。

4.セカンドオピニオンの希望は医師にお伝えください

- 医療行為の選択にあたっては、他の医師の説明を求めたり、他の医療機関を選ぶことも出来ます。ご希望の際はご相談ください。

5.患者さんの誤認防止にご協力ください

- 患者さんを取り違えないため、入院中はリストバンドをつけていただきます。

- 検査・処置・注射の時はお名前をお聞きします。ご自身の名前をフルネームでお答えください。

- 注射や採血時は、ラベルに表示しているお名前を医療者とともに確認していただきます。

6.転倒転落に注意しましょう

生活環境の変化により思いもよらない転倒や転落事故が発生することがあります。

不安を感じる時、自信がない時には必ず医療者を呼んでください。

7.個人の尊厳と危険防止について

治療上の危険を回避するために、患者さんおよびご家族の同意を得て行動の制限を行うことがありますが、最小限にとどめています。

8.院内感染防止対策の実施にご協力ください

私たちの体にはさまざまな病原体が棲んでいます。患者さんの多くは抵抗力が弱く病原体からの攻撃に勝てず感染しやすい状態になっており、注意が必要です。

手指衛生(手洗い・手指消毒)にご協力ください。

9.暴言・暴力について

他の患者さんの迷惑にならないように、病院や社会通念上のマナーやルールをお守りください。

迷惑行為があった場合は、治療をお断りする場合があります。

10.不審者・不審物に注意しましょう

病院内の不審者・不審物に気づかれましたら、病院職員に直ぐにご連絡ください。

(298KB)

(298KB) ページ先頭へ戻る

ページ先頭へ戻る