中央放射線部メニュー

一般撮影・透視検査

一般撮影は肺の炎症や大動脈の異常、腹部腸管ガスの状態、骨の変形や骨折の有無など、病気による変化を観察し、さらに詳しい検査が必要かどうか判断する検査です。

当院の撮影装置はすべてFPD方式となっており、被ばく線量を低減した撮影を行っています。

透視検査では、胃や大腸のバリウム検査、尿路膀胱、子宮卵管造影検査、及び肝胆道系の結石や腫瘤などによる胆汁の通過障害に対して、胆管の拡張術やステント留置術などの治療も行います。

誤嚥性肺炎の原因となる嚥下障害を調べる検査も積極的に行っています。

骨密度検査

体を支える骨の中のカルシウム、マグネシウムなどのミネラル成分を測定する検査です。当院ではDEXA法で骨折リスクの高い腰椎と大腿骨頚部を測定しています。

ミネラル成分が少なくなると骨がもろくなり、骨折等の原因となります。特に腰椎や股関節の骨折は寝たきりの要因の一つといわれています。骨密度は女性のホルモンバランスと密接な関係がありますので、定期的に検査を受けることが重要となります。検査時間は10分程度です。

血管造影検査治療

鼠径部または肘や手首の動脈(静脈)からカテーテルと呼ばれる細長い管を挿入、造影剤を用いて撮影し、検査及び治療を行います。当院の装置は、2つのX線管球からの同時撮影や、回転(DA/DSA)撮影で得た画像をワークステーションで処理し3D表示することにより、ハイスペックな検査、治療が可能となっています。

放射線科施行の肝臓腫瘍を治療するTACE、婦人科術前のUAE、脳神経外科施行の頭部動脈瘤コイリング、腎臓内科施行の透析シャントPTA等の治療を行っています。

心臓カテーテル検査治療

血管造影検査と同様に、カテーテルを用い造影剤を注入し、検査治療を行います。

虚血性心疾患の原因となる冠動脈の狭窄に対しての治療(PCI)、不整脈アブレーション治療、ペースメーカー(リードレスペースメーカー)植込み術、また下肢動脈狭窄に対する治療(PTA)も行っています。

アイソトープ検査

放射性医薬品を体内に投与(静脈注射)し、生理的な集積分布を身体の外側からシンチカメラという特殊なカメラで検出、骨の炎症、脳や心臓の血流・機能状態を撮影する検査です。当院のSPECT装置には16列CTが搭載されており、一度の検査で血流・機能状態画像と、CTの解剖学的位置・形態情報を同時に重ねるフュージョン画像を得ることが出来ます。

検査は、動かずに寝ているだけで比較的苦痛の少ない検査です。撮影のタイミングは放射性医薬品を体内に投与して直ぐ、数分から数時間後、数日後など様々です。また、撮影時間は10分から長いもので60分程度です。

CT

X線を使って体の断面を撮影します。画像処理により様々な角度での観察、3D(立体画像)作成が可能です。一回の息止めで広範囲な撮影が可能で、さらに造影剤を使用することで、より詳しい情報を得られ、術前の手術支援画像等の作成も行っています。

当院では検出器320列と80列(キャノンメディカルAquilionONE PRIME)の2台体制で検査を行っています。

CTの検査時間

ベットに休んで単純検査で5分、造影検査で15分程度です。

以下の方は検査を受けられない可能性があるため、事前に申し出ください。

妊娠中の方

除細動器(ICD・CRTD)埋め込みの方

造影検査を受けられる方へ

手の静脈より造影剤を注入しCT撮影を行います。

造影剤を使用する場合は、検査前2時間絶食になります。(制限が無ければ飲水はOKです)

喘息の既往のある方は原則禁忌、腎機能低下の方は検査ができないことがあります。

糖尿病薬を使用されている方は休薬が必要ですので必ず申し出てください。

造影剤検査後は、水分を多めに飲んで下さい。

MRI

強い磁場と電磁波を利用して体の様々な断面を撮影する検査で、CT検査とは異なりX線を使用せず被ばくはありません。

当院では3T(Siemens Spectra、Vida) の2台体制で検査を行っています。

MRIの検査時間

MRIのベットに休んだ状態で単純検査で20~30分程度、造影検査で30~50分程度です。

MRI検査が有用な部位

頭部 (脳梗塞・血管) ・脊椎(ヘルニア)・肝胆膵臓系・膝 (靭帯・半月板) ・骨盤・乳房

検査を受けられない可能性のある方

※事前に問診票を記入していただき、検査前に確認させていただきます。

心臓ペースメーカー・ICD・CRTD埋め込みの方

体内に金属がある方 (心臓ステント、脳動脈クリップ、インプラント、人工内耳等)

血糖値モニターを使用中の方

妊娠中

極度の閉所恐怖症

刺青・ボディーアート

検査室に持ち込めないもの

※事前に問診票を記入していただき、更衣室で着替えをしていただきます。

金属のついた服や下着・カード類

カラーコンタクト

湿布・カイロ

入れ歯 (インプラント)・補聴器

造影検査を受けられる方へ

手の静脈から造影剤を注入し、MRI撮影をおこないます。

検査2時間前から絶食 (少しの水分はOK) です。

喘息の既往のある方の検査は原則禁忌となっています。

腎機能が悪い方は検査できない場合があります。

マンモグラフィ

マンモグラフィは、乳房専用のX線装置を使用して、乳腺内の石灰化や腫瘤等の病変を写し出す検査です。

視触診では見つかりにくい、ごく小さな乳がんの発見も可能で、乳がんの早期発見につながります。

検査の方法

左右の乳房を片方ずつ圧迫して撮影します。

乳房を圧迫することで、乳腺内を均一に見やすくし、重なった組織を薄く広げて、病変を明瞭に映し出します。

圧迫により多少の痛みを感じることがありますが、放射線被ばくを低減するためにも重要です。

※生理前など乳房が張っている時期を避けることをお勧めします。

撮影は女性技師が対応

検査は、女性技師が対応しますので、不安なことがあれば何でもご相談ください。

検査の進行や痛みについても、気になる点があればその都度お知らせいただけます。

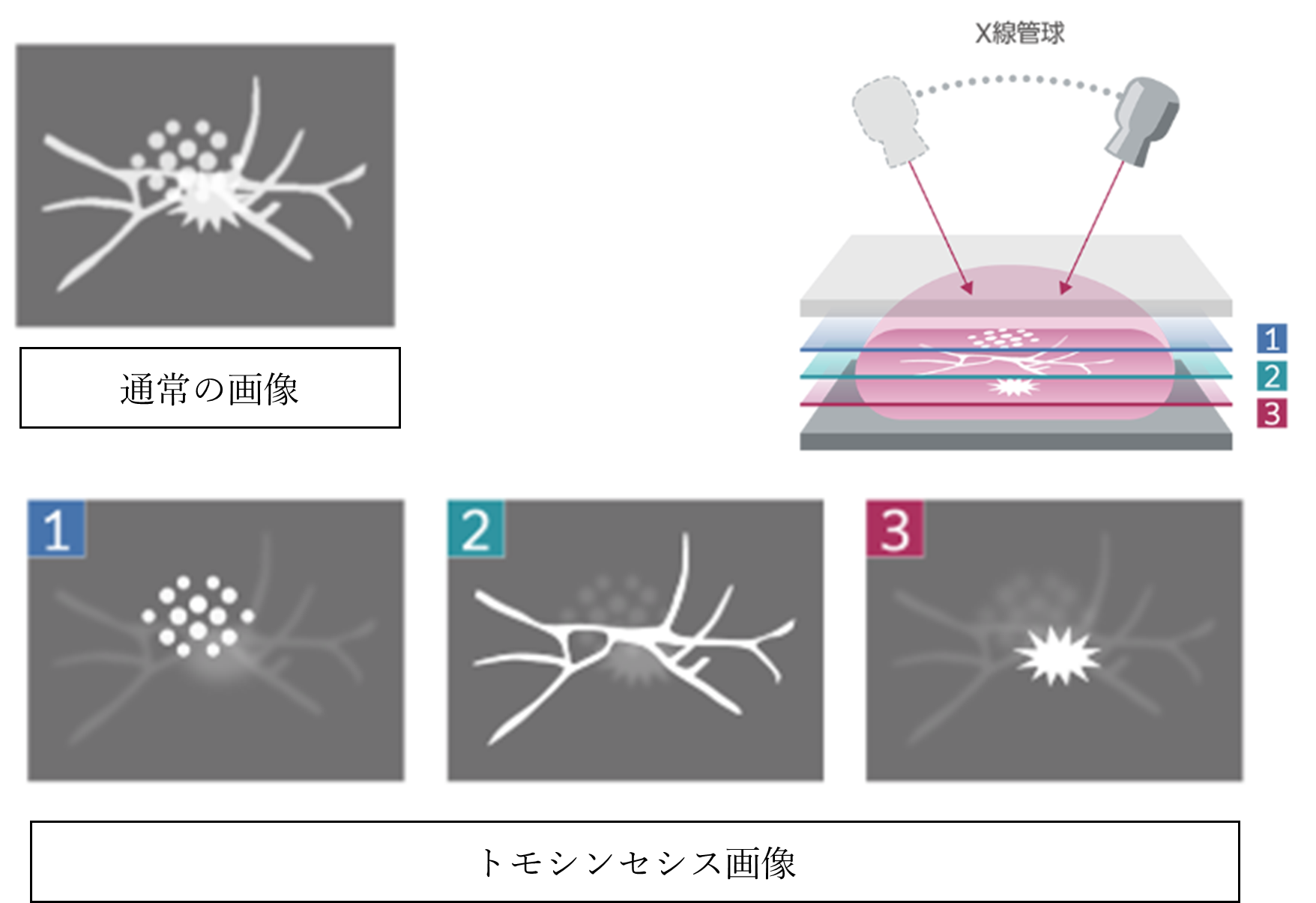

高精度なトモシンセシス(断層撮影)に対応

当院では、1回の撮影で複数の断層画像が得られるトモシンセシス撮影が可能です。

これにより、通常のマンモグラフィでは重なって見えにくい病変を、より鮮明に判別することが可能です。

精度の高い画像診断ができ、早期発見に役立ちます。

マンモグラフィガイド下組織生検システム

触診や超音波検査では分からない小さな石灰化病変に対して行う組織検査で、マンモグラフィで病変を確認しながら針を挿入し、組織を採取する検査です。

採取した組織を調べることで、良性か悪性かの診断を行います。

検査の流れ

- 横向きで寝た状態(または座った状態)でマンモグラフィを撮影し、石灰化の位置を特定します。

- 局所麻酔を施し、5mm程皮膚を切開します。

- 乳房に針を刺入し、石灰化を吸引します。

- 採取組織の確認後、圧迫止血をし、傷をテープでとめ検査終了です。

検査時間

検査時間は30分〜1時間程度です。

乳腺外科医師、看護師、放射線技師が協力して検査を行います。

放射線治療

放射線治療部門では、患者さんにとって最良な方法で治療を行います。スタッフは放射線治療専門医、治療専門放射線技師、品質管理士、専従看護師の有資格者によるチームで構成され、安心して治療をお受け頂けます。

従来の3D-CRTだけではなく、定位照射(ピンポイント照射)や強度変調照射も積極的に取り入れ、照射方法や治療部位によって固定具等を作成するなど、精度を高める工夫も行っています。また血液疾患に対する全身照射も行っています。

治療の手順は以下のようになります。

- 放射線治療医による診察と説明

- 治療計画用のCT撮影

- CTやMRI・PETをもとに専用装置で計画作成

- CBCT撮影により計画との誤差を補正

- 照射開始

ページ先頭へ戻る

ページ先頭へ戻る