胃がん

胃の役割

胃の主な役割は食物を一時的に蓄え、少しずつ十二指腸に送ることです。この際に、胃液は強い酸により消化を助け、また殺菌作用を有します。栄養の消化と吸収は主に胃の次の十二指腸以下の小腸の役割で、胃は造血に関係する鉄やビタミンB12の吸収を補助します。

胃がんについて

胃がんはかつて日本人のがん死亡率の第一位でしたが、胃がんの原因の一つのピロリ菌の治療が始まり近年減少傾向になっています。 現在は、日本で大腸がん・肺がんに次いで多く見られるがんで、一生のうちに男性で10人に1人、女性で21人に1人胃がんになると推測されています。 胃がんは、50歳を過ぎると徐々に増加し、80歳代で罹患率が最も高くなります。男性に多く女性の2倍発症します。 ピロリ菌感染による慢性的な胃の炎症や、生活習慣(塩分の多い食事、喫煙、野菜や果物の摂取不足)が胃がんになるリスクといわれています。 胃がんは胃の一番内側の粘膜から発生し、10数年かけて発見可能な大きさ(5mm以上)になるといわれています。

胃がんの症状

胃がんそのものによる症状と胃がんに付随して起きる胃潰瘍や慢性胃炎による症状があります。 胃がんは、早い段階で症状を自覚することは少なく、がんの進行によって食思不振、悪心・嘔吐、腹痛、吐血、黒色便などの症状がみられることがあります。 これらの症状は、胃炎や胃潰瘍などの胃がん以外の病気でも起こりうる症状で、胃がんに特有な症状はなく、かなり進行しても自覚症状がほとんど現れないことはしばしばあります。

胃がんの検査

胃がんの検査では、1)胃がんを確定する検査(内視鏡検査と上部消化管造影検査)と治療方針を決定するために2)胃がんの進行度を診断する検査(CT検査、超音波検査など)を行います。

また、CT検査でわかりにくい大腸の病気がないかをみるために大腸カメラを行っています。

以上からステージ(臨床分類)がきまります。

胃がんステージ分類(臨床分類)

| 遠隔転移なし | 遠隔転移あり | ||

| リンパ節転移なし | リンパ節転移あり | ||

| 粘膜内・粘膜下層・筋層 | I | IIA | IVB |

| 塗膜下層・塗膜露出 | IIB | III | |

| 他臓器浸潤 | IVA | ||

胃癌の治療

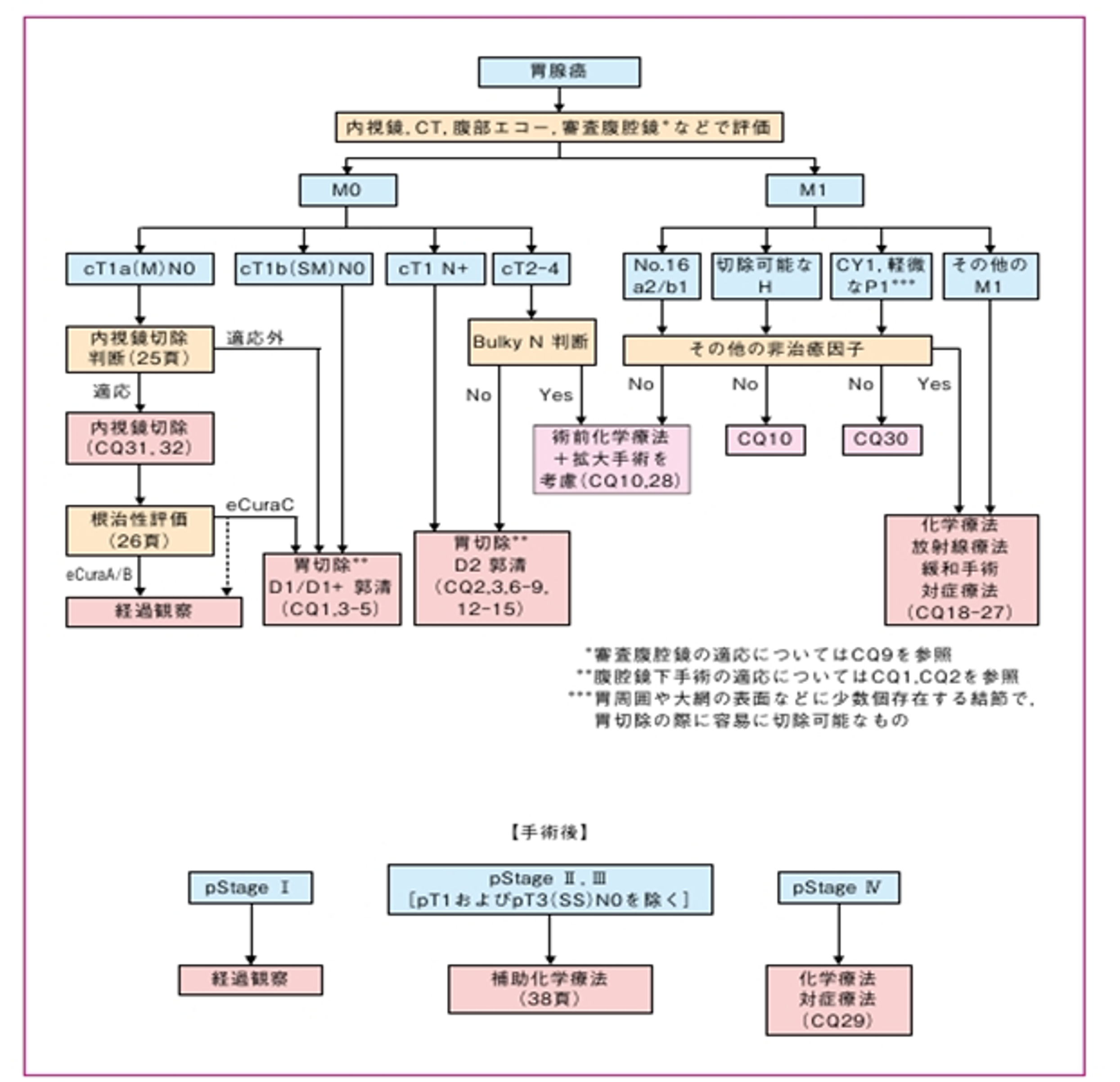

胃がんの治療は内視鏡切除、手術療法、抗がん剤などの化学療法、放射線治療、免疫療法、民間療法、対処療法・緩和ケアなど様々ありますが、当院ではがんの状況に合わせて、胃がん治療ガイドラインを参考に治療を行っております。

胃がん治療のアルゴリズム

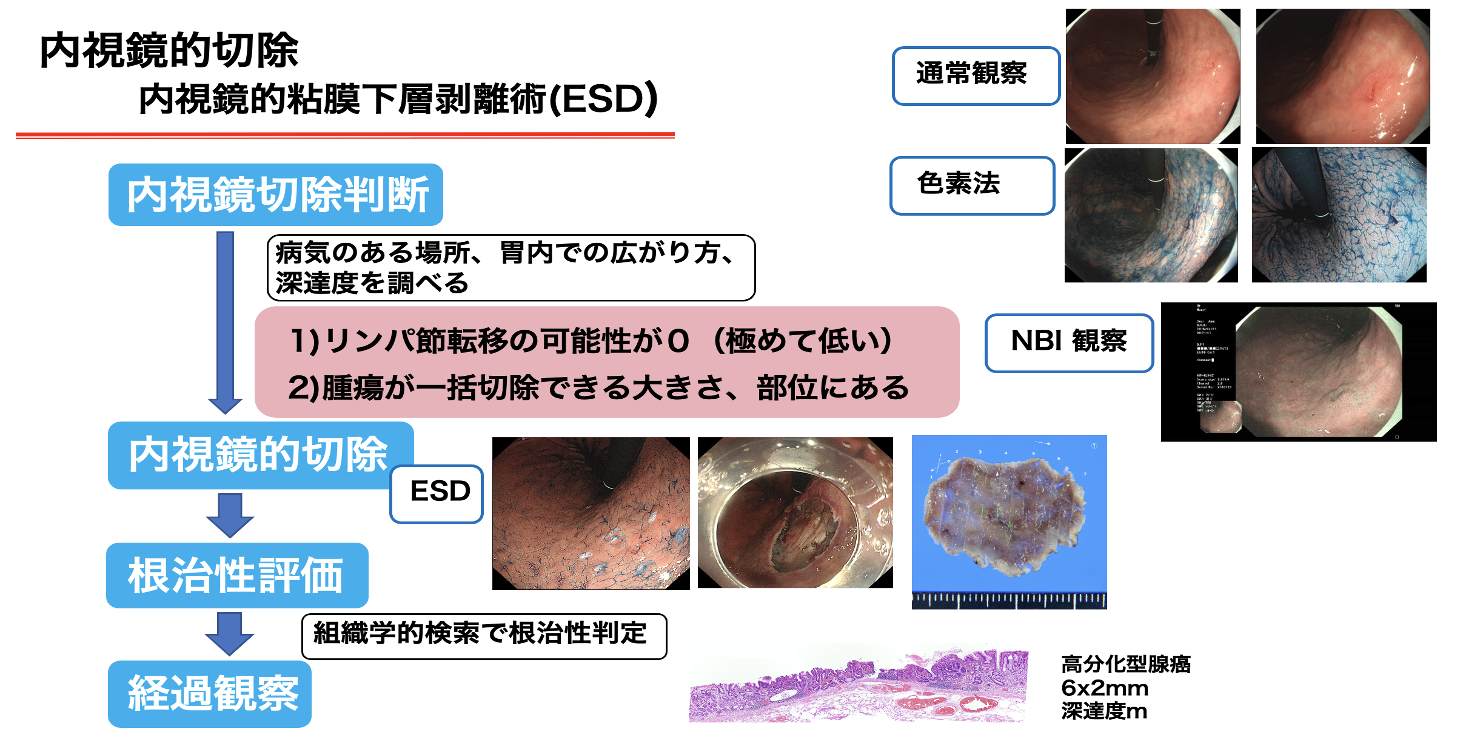

内視鏡治療

内視鏡的切除の適応は、早期の胃がんでがんの深さ(深達度)が粘膜にとどまっていて、リンパ節に転移している可能性がない場合です。消化管に発生するがんのうち、最も表層の粘膜内にとどまるがんは、転移している可能性が低いため局所の切除のみで済む場合が多く、内視鏡治療を行うのが一般的です。

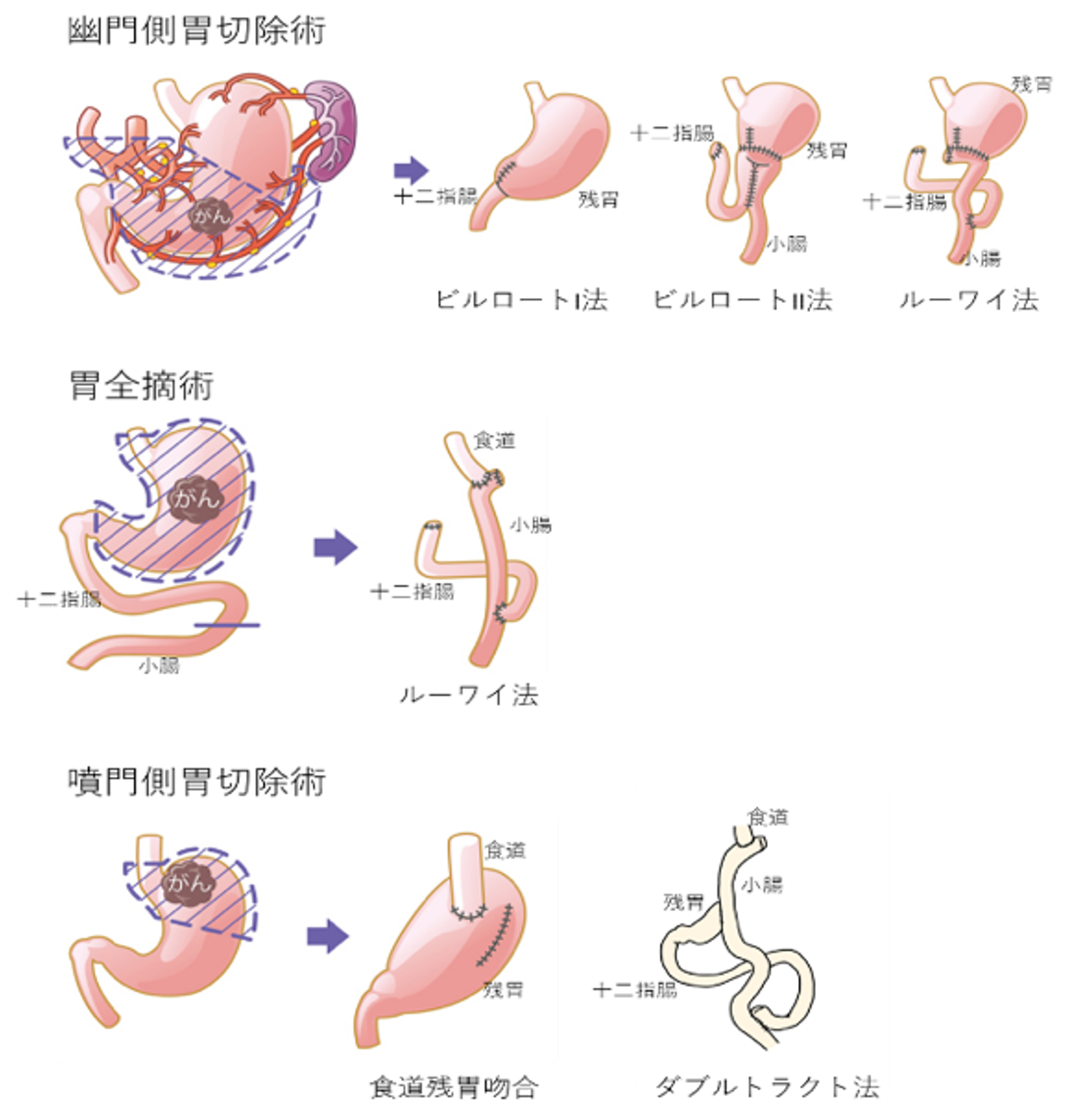

手術療法

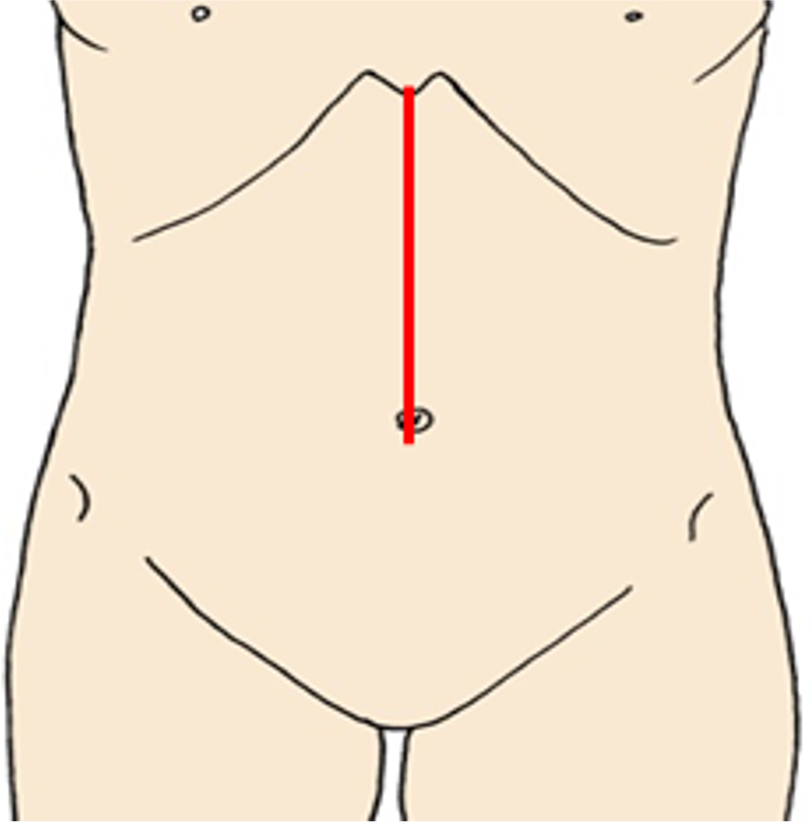

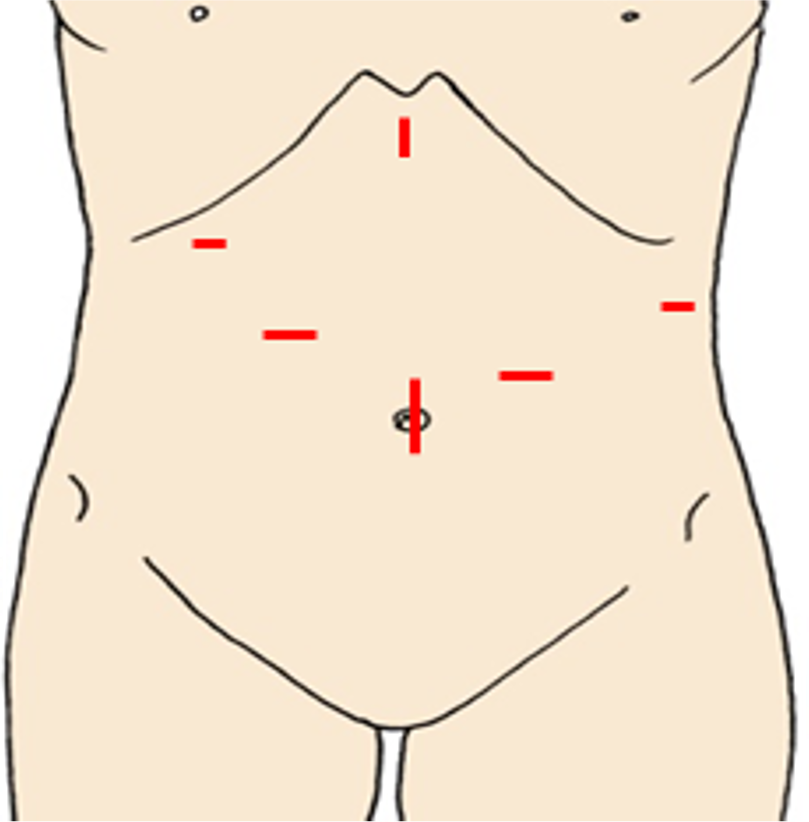

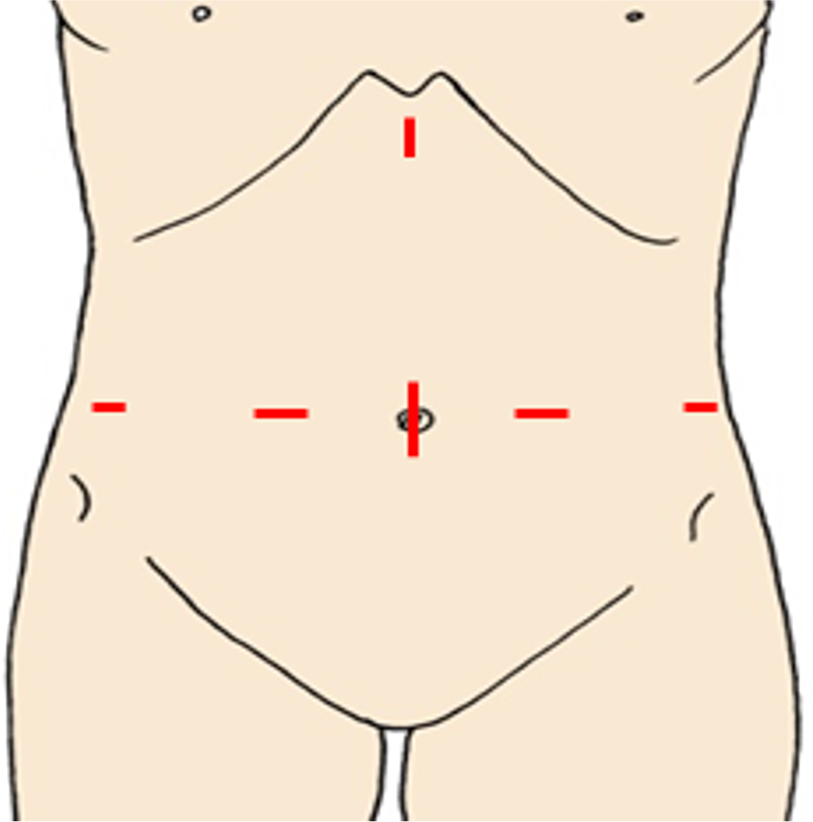

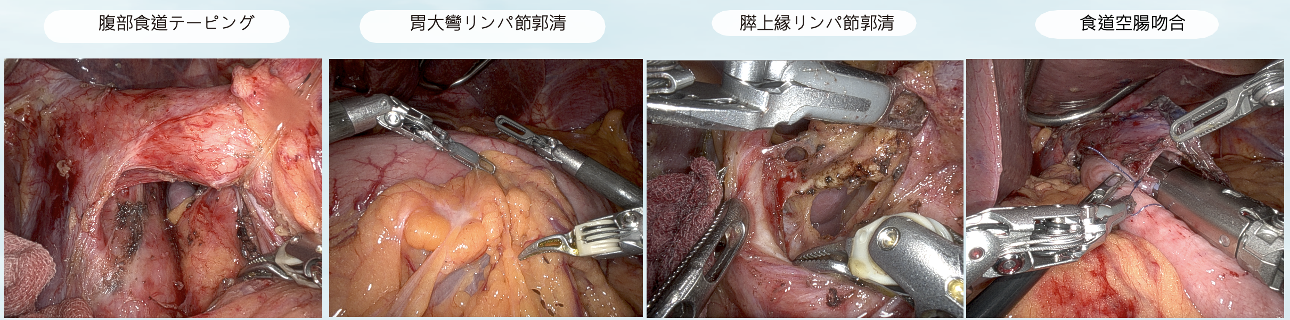

腹腔鏡下胃切除手術は、腹部に5mmから12mmの小さなきずを5ヶ所開けて手術専用のカメラ(腹腔鏡)や手術器具(鉗子)をおなかの中に入れて、腹腔鏡で映し出された腹腔内の様子をテレビ画面で観察しながら手術をおこなっています。 また当院では2024年からda Vinci Xiを導入しロボット手術を開始しました。通常の内視鏡手術では不可能とされていた動きや視野を得ることができ、より繊細な手術が可能となり、手術成績の向上が期待されます。

開腹手術

腹腔鏡手術

ロボット手術

化学療法

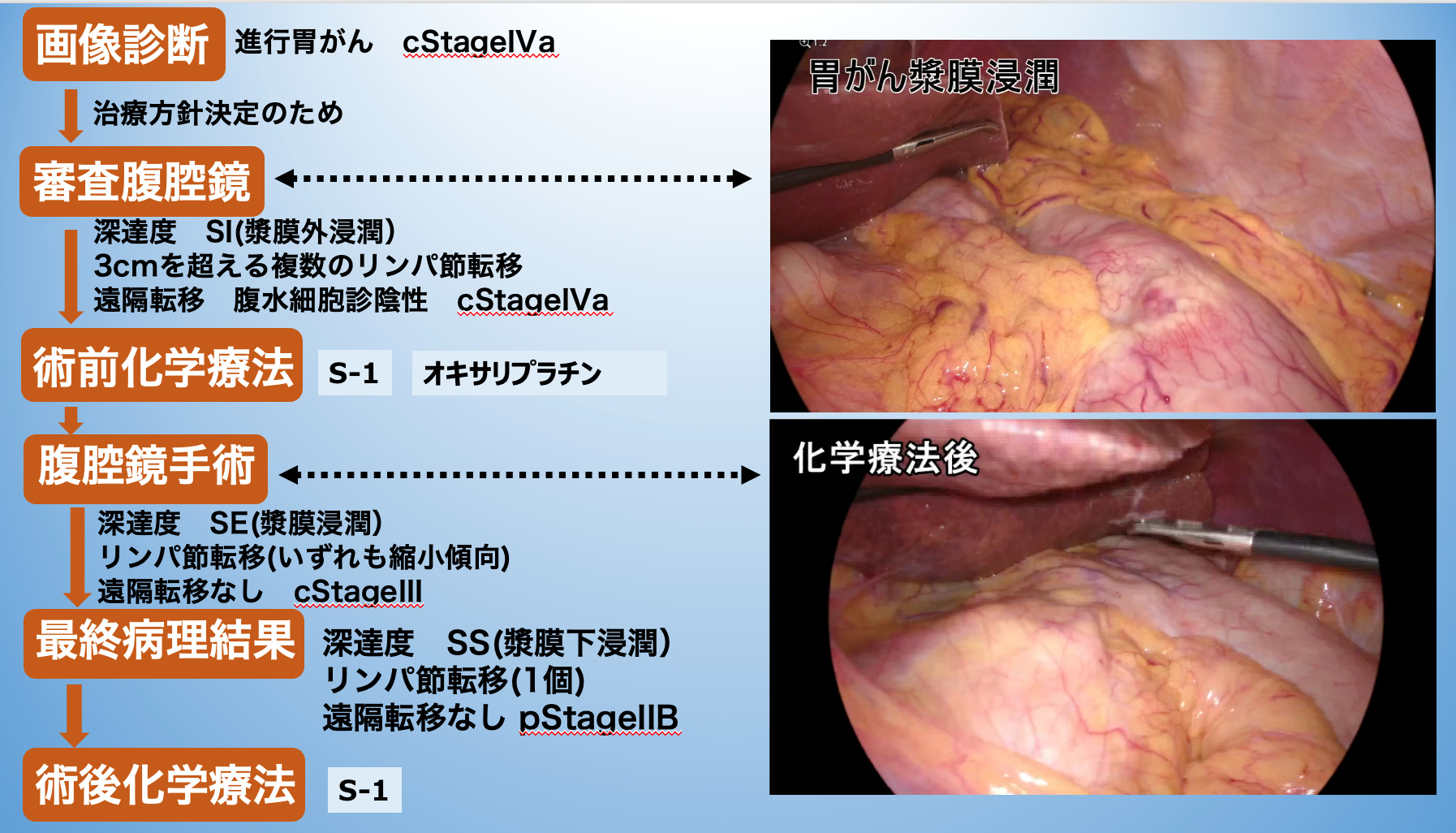

がん細胞を小さくする効果のある細胞障害性抗がん剤や、免疫や免疫を賦活化させてがんを抑える抗がん剤を、単独もしくは併用して投与する治療です。血管内に投与するので全身に広がり、手術で取れない場所やまだ見えないぐらい小さいがんにも効果が期待できます。手術前に行う、腫瘍の縮小や再発予防を目的とした術前補助化学療法、術後に再発予防目的に行う術後補助化学療法、放射線と組み合わせて治癒を目指す化学放射線療法、治癒の期待できない進行再発がんにおいては腫瘍の増大を抑える化学療法などを行っております。進行胃癌症例は、腫瘍内科と連携して化学療法を行なっています。

放射線治療

一般的に胃がんに対する放射線治療は効果が低いとされており、治癒を目指した治療で放射線治療を行うことはほとんどありません。胃がんからの出血や骨への転移からの痛みのコントロールなどで放射線治療を症状緩和のために行うことがあります。

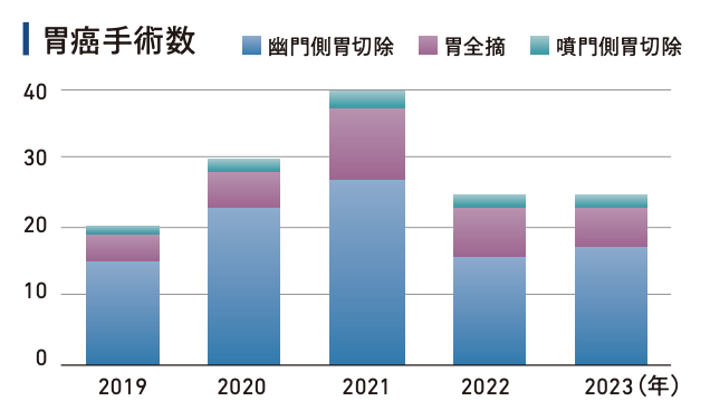

当院の特長

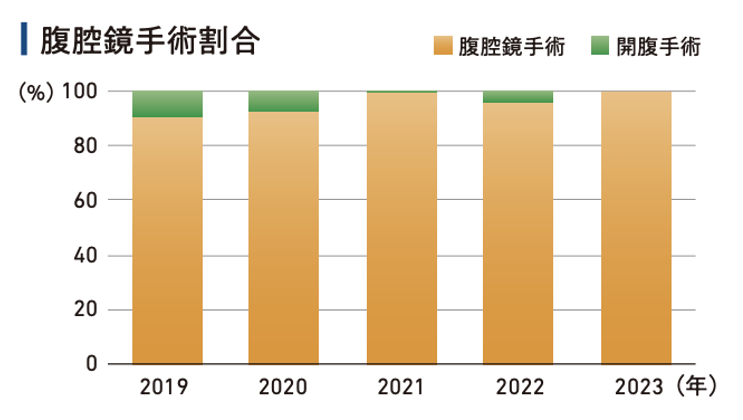

ロボット手術や内視鏡外科手術などの低侵襲手術は、傷が小さく痛みが少なく、入院期間が短く、早期に職場・社会復帰がおこなえるという大きなメリットがありますので、当科では積極的に低侵襲手術を推進しています。 また、胃がんの診断、治療において消化管内科、放射線科、病理診断科、腫瘍内科、外科など多数の診療科がかかわってきます。当院では定期的に多数の診療科で検討を行うキャンサーボードで情報の共有を行い、個々に応じた治療方針を決定するようにしています。

ページ先頭へ戻る

ページ先頭へ戻る