大腸がん

大腸がんについて

大腸がんは、日本人の生活習慣の欧米化や高齢化に伴い増加しています。国立がんセンターのがん統計予測では、2023年に大腸がんと診断された方は約16万人で、がん全体で最も多い部位でした(男女ともに2位、国立がんセンターホームページ)。同予測で2023年に大腸がんで死亡された方は約5万4千人で、全がんの2番目の多さでした(男性2位、女性1位)。

大腸がんの症状

早期の大腸がんは無症状で検診で偶然発見されるケースが多いです。 大腸がんが大きくなると、血便や黒色便、下痢・便秘などの便通異常、便が細くなる、腹痛やお腹のしこり、貧血などの症状が出現します。さらに進行すると、腸閉塞や、腸管穿孔、リンパ節への転移、肝臓や肺への転移、腹膜播種を起こします。

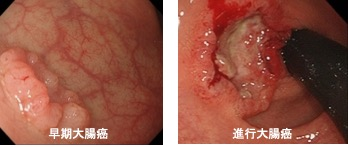

大腸がんの検査

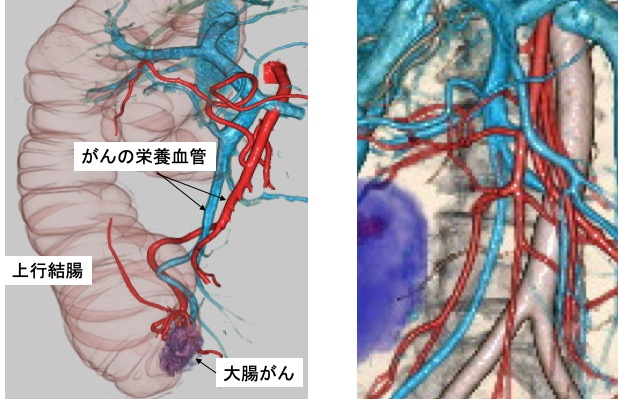

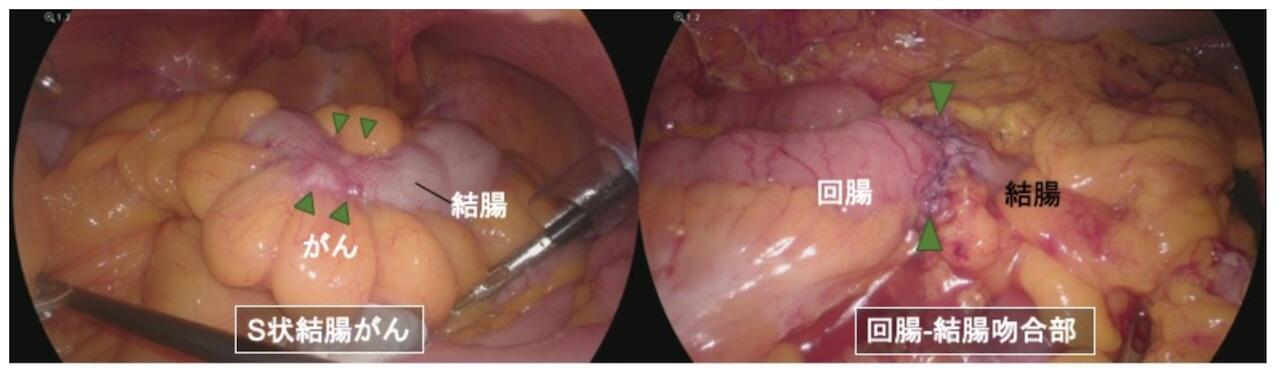

検査には、大腸内視鏡検査(図1)、顕微鏡による病理検査、注腸造影検査、CT検査などがあります。これらの検査を受けて大腸がんの進行度(ステージ)を決定し、最適な治療法を選びます。 当科ではCT画像から血管や腸管の3D画像を作成し手術のシミュレーションを行います(図2)。

大腸がんの治療法

大腸がんの治療には、手術治療、内視鏡治療、抗がん剤などによる化学療法、放射線療法があり、進行度(ステージ)毎に標準的な治療方針が決まっています。

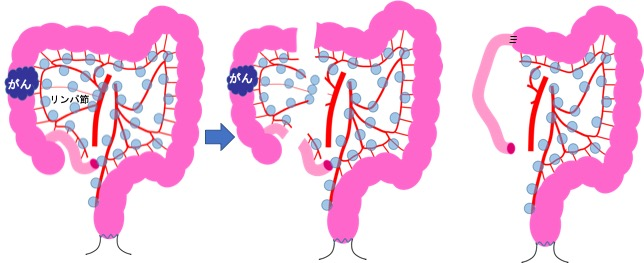

大腸がんは完全切除による治療効果が最も高く、早期がんでは内視鏡的切除、進行がんではがんを含めた腸管(約20-30cm)と転移の可能性のあるリンパ節を取り除く手術治療を行います(図3)。肝臓や肺への転移がある大腸がんでは、可能な限り転移部分も含めた切除を行いますが、切除できない場合は化学療法や放射線療法が勧められます。

手術治療では、通常は、がん切除後に残った腸管同士をつなぎ合わせます。大腸は約1.5mと長く、ある程度切除しても、通常は大きな後遺症は残りません。

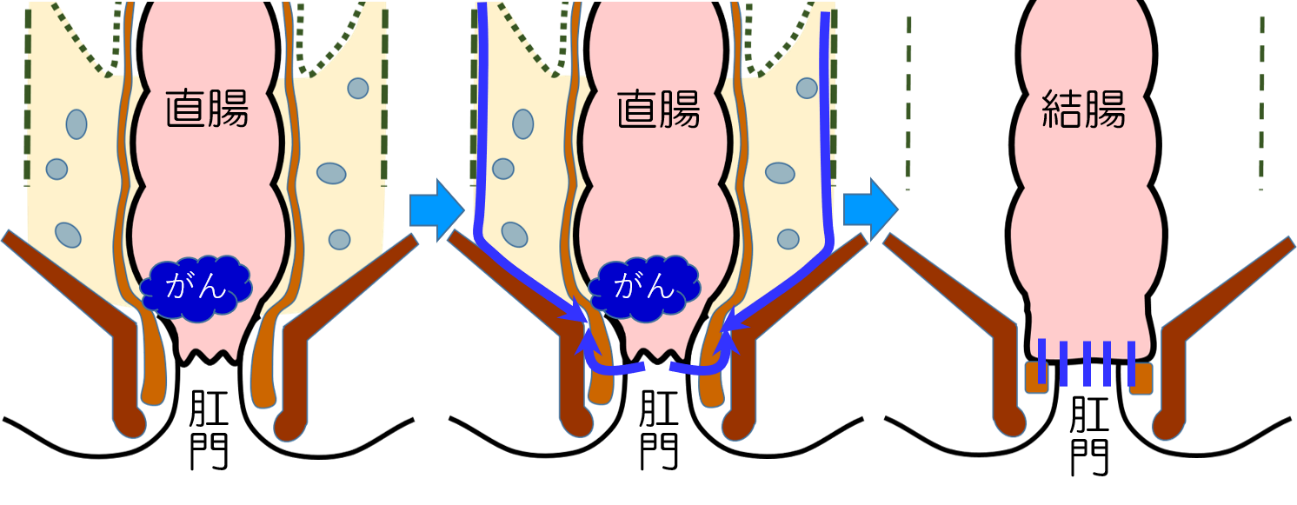

一方で、がんが肛門に近い直腸にできた時は、がんを確実に切除するために永久人工肛門になる場合があり、仮に肛門が残せても便の回数が増える、便が漏れるなどの排便機能の障害が残る場合があります。

当院の大腸がん治療

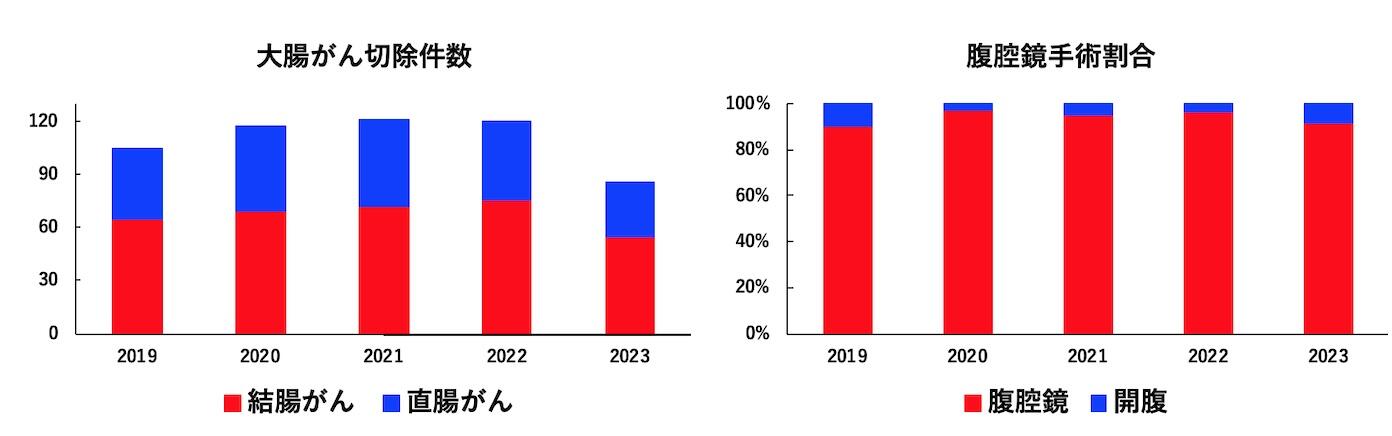

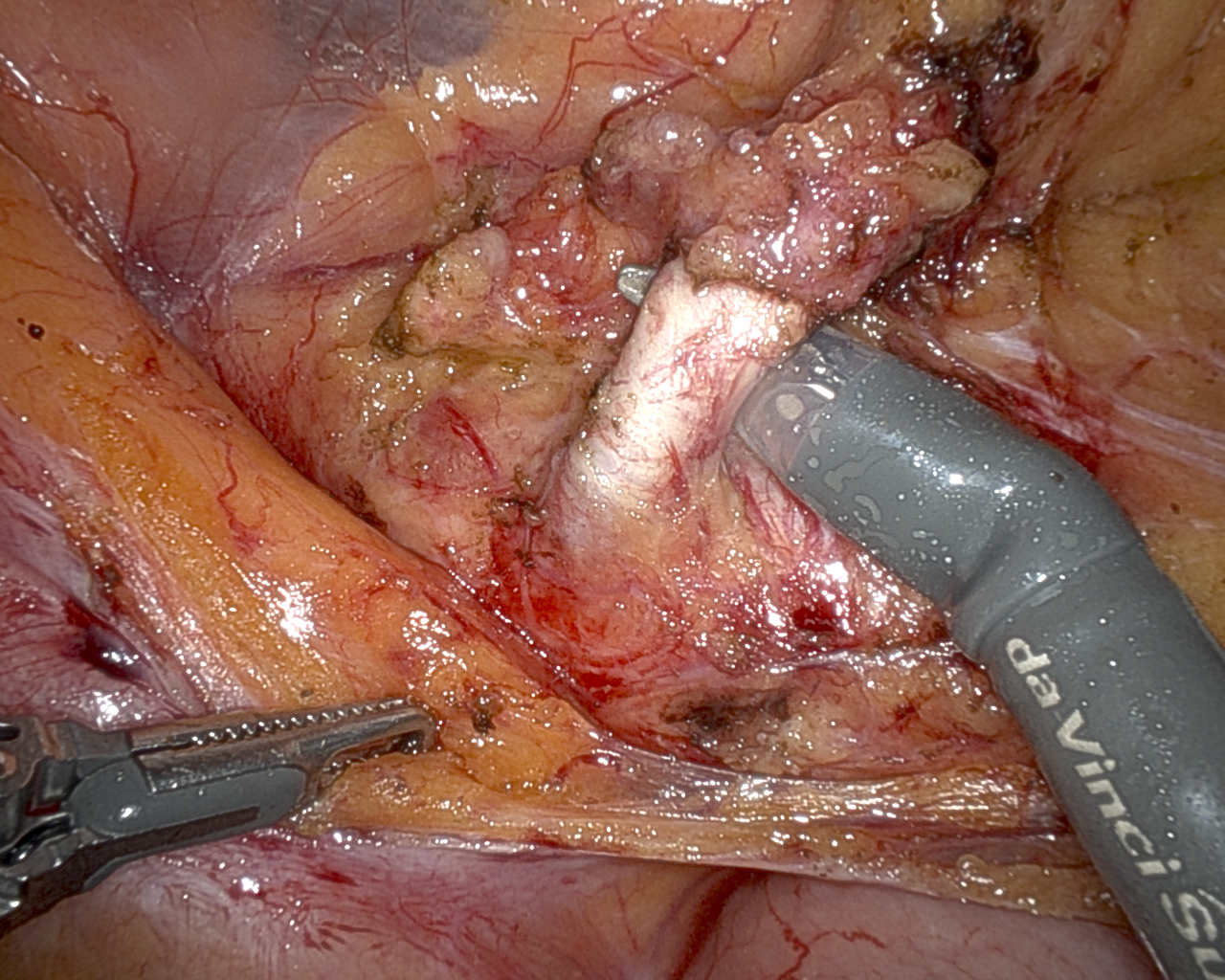

当院では2023年度に86件の大腸癌の手術を行いました(結腸癌55件、直腸癌31件)(図4左)。大腸がんに対する手術は、巨大ながんや腸閉塞を伴った場合などを除き、部位・進行度によらず腹腔鏡手術を行っており、直腸ではロボット手術も行っています(2023年度の腹腔鏡での手術率は92%(図4右))。

直腸がんでは、肛門ぎりぎりで直腸を切除する術式で、自然肛門の温存に努めています(図5)。直腸がんの自然肛門温存率は上昇し、肛門から2-3㎝までの早期癌や4-5㎝までの進行癌でも肛門が残せるようになっています。また、極力、神経を傷つけない手術を行い、排尿機能と性機能の温存を図っています。これらの機能温存手術にも、腹腔鏡やロボット手術の拡大視効果(小さなものがカメラで拡大して良く見えること)と特有の視野(開腹しての手術ではっきり見えにくい部分が、良く見える)が、有効になります。

大腸がんの術後は、再発リスクの高い患者さんには、化学療法を行い、がんの再発予防に努めています。大腸がんが肝臓や肺へ転移している方やがんが再発した方に対しても、腫瘍内科と協力して化学療法の後、可能な限りがんの切除を行っています。 大腸癌の再発はほとんど術後5年以内に起こります。再発しても早期発見できれば再切除が期待でき、切除できない場合は化学療法や放射線療法を行います。手術後は最低5年間、3-6ヶ月毎に血液検査やCT検査、大腸内視鏡検査などで定期的な再発チェックを行います。また、定期検査をかかりつけ医など近隣の連携病院と協力しながら行うこともできます(地域連携パス)。 切除のできない大腸がんの患者さんには、化学療法でがんの進行を抑えて生存期間の延長に努め、緩和ケアチームと相談して症状軽減を行います。消化器外科医、消化器内科医、腫瘍内科医、放射線科医、病理医、緩和医療内科医とがん看護専門看護師や緩和ケア認定看護師、管理栄養士など、いろいろな職種の専門家によるミーティングを定期的に行い、本人に最も適切な治療の提供を心がけています。

ページ先頭へ戻る

ページ先頭へ戻る