食道がん

食道の機能と構造

食道は食べ物を口から胃に送る管状の臓器で、長さが約25cm、太さが2~3㎝あります。食道周囲には、心臓、大血管、気管、肺、神経、横隔膜など重要な機能を有する臓器が存在します。

食道がんについて

食道がんは60~70歳代の比較的高齢の方に好発し、女性の6倍男性に多く、飲酒、喫煙や熱い飲食物の摂取などが誘因になるといわれています。また、胃がんや咽頭がんなど他のがんを重複することも少なくありません。がんの統計の結果では、食道がん全体での5年生存率は40.6%であり、同じ消化管のがんである胃がんが67.5%、大腸がんがおおよそ72%と報告されており、食道がんの治療が難しいことが示唆されます。

食道がんの症状

食道がんは、早い段階で症状を自覚することは少なく、早期発見の機会は、検診での内視鏡検査や上部消化管造影検査によります。進行した食道がんでは、飲食時のつかえる感じ、胸や背中の痛み、体重減少、咳、声のかすれなどの症状がみられることがあります。

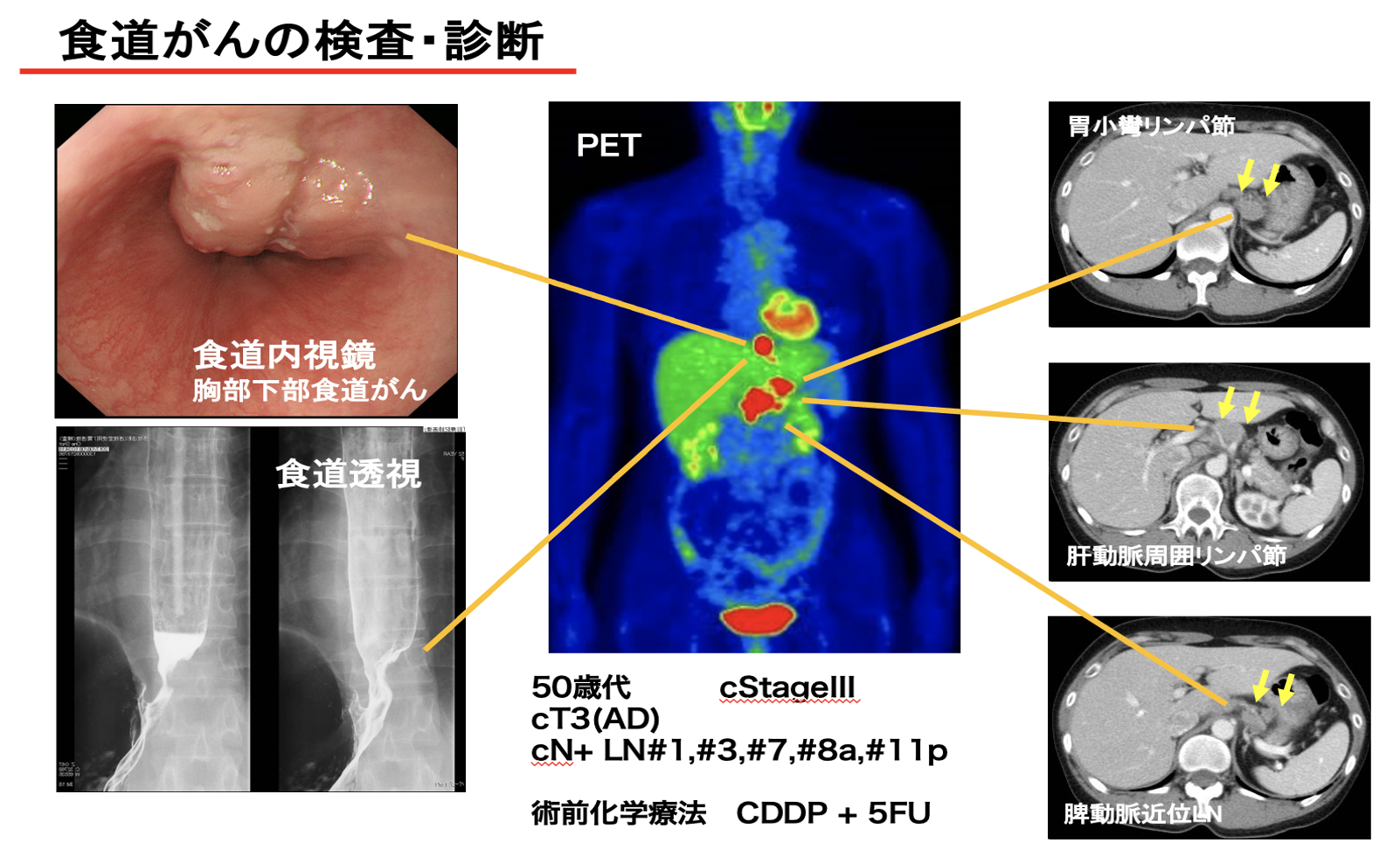

食道がんの検査

食道がんの検査では、1)食道がんを確定する検査(内視鏡検査と上部消化管造影検査)と治療方針を決定するために2)食道がんの進行度を診断する検査(CT, MRI, 超音波, PET検査など)を行います。

食道がんの治療

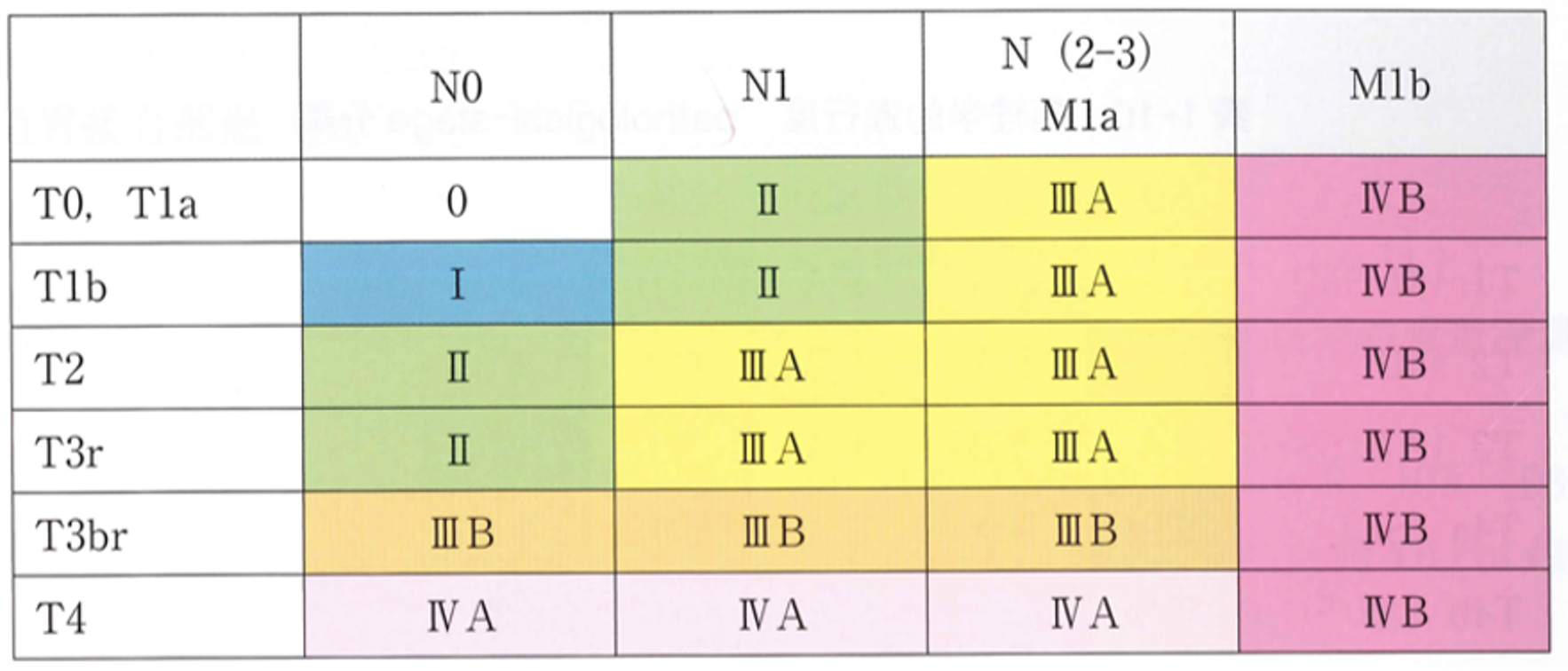

食道がんの治療には、内視鏡的治療、手術、放射線治療、化学療法(抗がん剤)の4つがあり、それぞれの特長を生かしながら、単独または組み合わせた治療を行います。どの治療を選択するかについては進行度によって決定しています。食道粘膜の表層にとどまるがんでは内視鏡での治療が可能ですが、食道がんは比較的早期(表在がん)に見つかったとしてもリンパ節転移している可能性があり、肺、肝臓などの遠隔臓器への転移のない食道がんに対する治療はがんを取り除く切除が有効です。

食道がん 臨床的進行度 (clinical-stage分類)

内視鏡的切除術

粘膜にとどまるがんの中でもより浅い粘膜筋板に達していないがんに対して内視鏡的切除を行っていますが、食道がんは超高齢者や重篤な合併症を有する場合が多く、その全身状態に応じた治療を行なっています。内視鏡治療を行った後、病理組織検査で粘膜の深いところ以上にがんが入り込んでいる場合には、リンパ節に転移している可能性があるので、手術や化学放射線療法などの追加治療が行われることがあります。

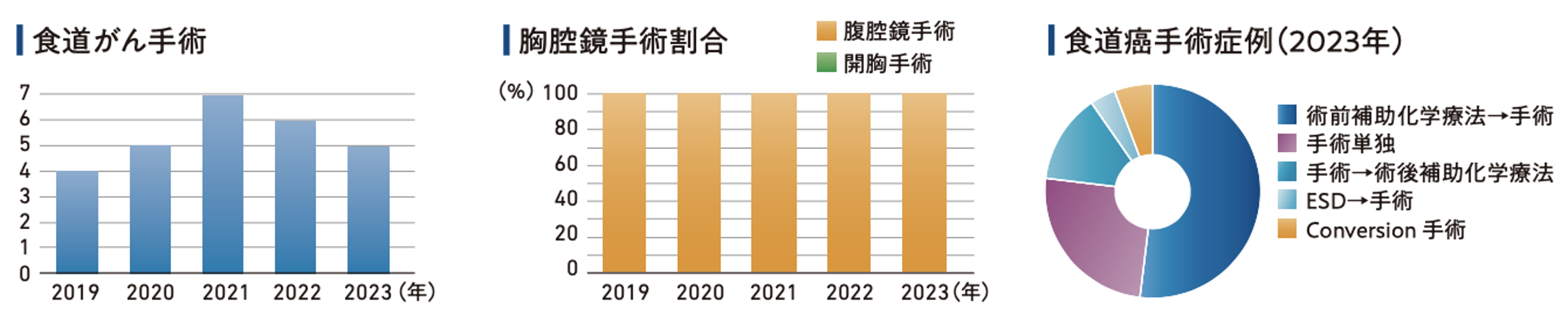

食道がん手術

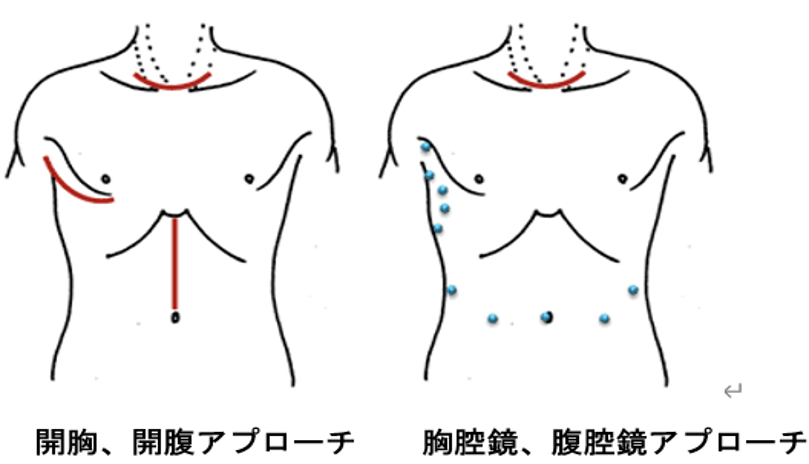

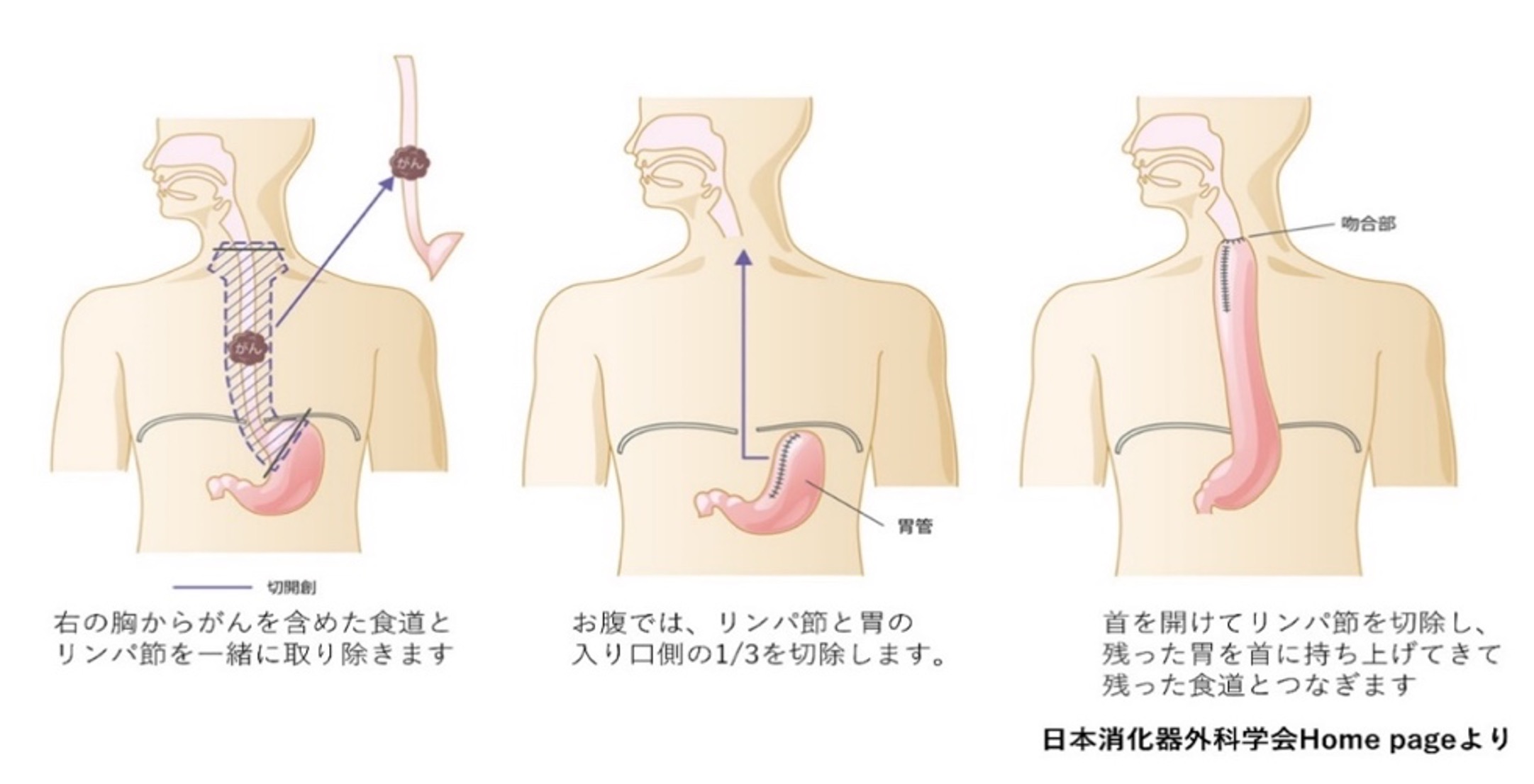

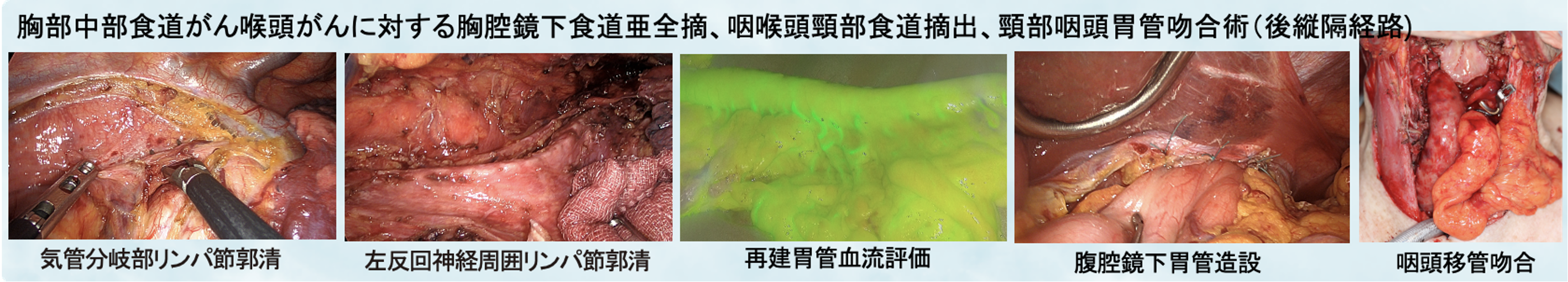

食道がんの手術は、頸部、胸部、腹部の3か所に対して手術を行うため患者様にとっての負担は非常に大きなものになります。当院では、胸部操作・腹部操作は1cm前後のポートを利用した胸腔鏡・腹腔鏡手術を2005年より導入しており、大きく切開する開胸開腹手術に比べ、術後の痛みが少なく、呼吸器合併症が少ないことで身体の回復が早い利点があります。ステージⅡ以上の進行した食道がんでは、手術の前に抗がん剤治療を行うことが推奨されています。

化学療法

がん細胞を小さくする効果のある細胞障害性抗がん剤や、免疫や免疫を賦活化させてがんを抑える抗がん剤を、単独もしくは併用して投与する治療です。血管内に投与するので全身に広がり、手術で取れない場所やまだ見えないぐらい小さいがんにも効果が期待できます。手術前に行う、腫瘍の縮小や再発予防を目的とした術前補助化学療法、術後に再発予防目的に行う術後補助化学療法、放射線と組み合わせて治癒を目指す化学放射線療法、治癒の期待できない進行再発がんにおいては腫瘍の増大を抑える化学療法などを行っております。

放射線治療

手術と同様にがんのある部位に行う治療になります。食道・胃・声帯などを温存することができます。化学療法と併用する化学放射線療法のほうがより治療効果が高いとされています。化学療法と併用して治癒を目指す根治照射と、がんの痛みなどの症状を抑える緩和照射があります。

当院の特長

当院では複数の診療科が協力して診断と治療を行っています。手術は主に外科が担当しますが耳鼻科や形成外科との合同手術になる場合もあります。検査、内視鏡治療は消化管内科が、化学療法は腫瘍内科が、放射線治療は放射線科が主に担当し治療にあたっています。当院では定期的に多数の診療科で検討を行うキャンサーボードを行い、個々の病状に応じた治療方針を決定するようにしています。食道がんの手術は、侵襲が高い治療となるため、麻酔科による周術期管理、救急科による集中治療管理、リハビリテーション科による術後嚥下・呼吸リハビリテーション、栄養管理、退院後の社会的ケアなど多職種の関与が必要であり、当院では福岡県指定がん診療拠点病院として全ての準備が整っています。食道がんという病気と、手術や治療法について十分な知識と経験を持った医師が担当していますので、安心して受診してください。

ページ先頭へ戻る

ページ先頭へ戻る