(1)乳がんの症状

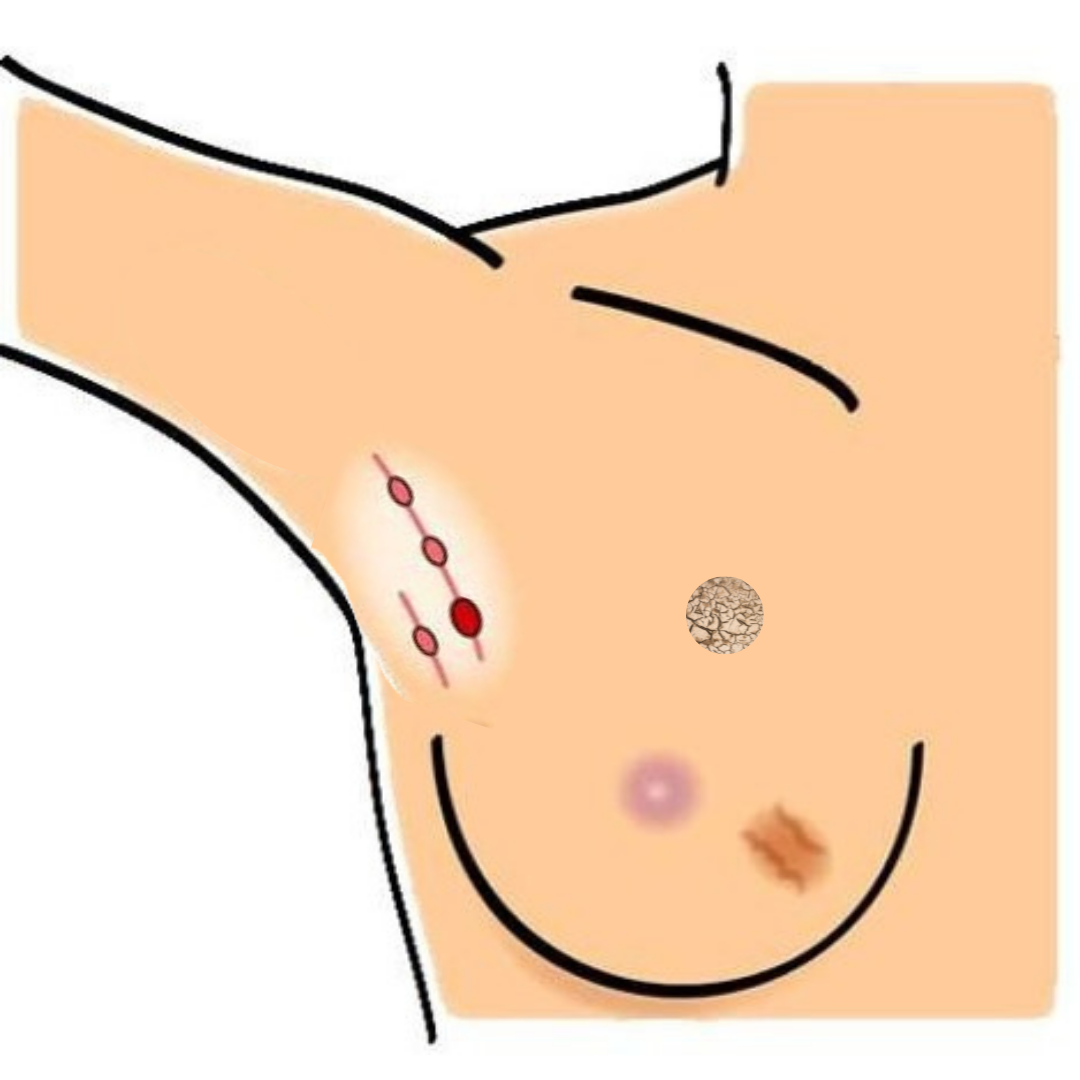

最も多い症状はしこりです。乳腺の深いところにある場合や乳管内の病変は触れないこともあります。一般的には良性は柔らかく平滑で、悪性はかたく可動性が悪い特徴があります。他にも乳頭からの血性分泌、皮膚の凹みなどで見つかることもあります。

|

腫瘍による症状 ・しこり(最も多い) 乳頭にみられる症状 ・湿疹、びらん、ただれ ・異常分泌(片側単孔性で血性) 皮膚にみられる陥凹症状 ・えくぼ リンパ節の腫れ |

(2)乳がんの手術

乳房部分手術

しこりとその周囲の正常乳腺組織の一部を切除し乳頭・乳輪を温存する方法です。「乳房温存療法ガイドライン」では以下の適応条件を定めています。

- 腫瘤の大きさが3cm以下、良好な整容性が保たれれば4cmまで許容される

- 広範な乳管内進展のないもの

- 多発病巣のないもの、2個の病巣が近傍に存在する場合は可能

- 術後の放射線照射が可能なもの

- 年齢やリンパ節転移の程度、乳頭から腫瘍までの距離は問わない

乳房温存手術後の治療として乳房内再発を予防する目的で、原則的に残存乳房に5週間の放射線照射を行います。

乳房全切除術

乳房温存手術の適応のないもの、または患者さんが乳房切除を希望する場合は胸の筋肉を残して乳房全体を切除する方法を選択します。 乳房全摘する場合、病状を考慮して乳癌手術と同時にあるいはしばらくしてから乳房再建を行うことができます。2013年の保険収載以来、当院では形成外科と連携して乳房全摘・同時再建手術が増加しています。人工乳房や自身の筋肉・脂肪を使用して行います。

センチネルリンパ節生検

腫瘍から最初に流入する腋窩リンパ節をセンチネルリンパ節と呼び、それに転移がない場合には残りのリンパ節にも転移がないと判断する方法です。これにより腋窩リンパ節郭清が省略でき、上腕のリンパ浮腫や運動制限などの術後合併症を回避できるという利点があります。

乳房再建手術

乳房再建手術は形成外科と密に連携し、患者さんの希望を聞き状態を把握しながら適切な適応や時期、手術方法を選択することができます。乳房再建は一次一期、二次一期、二次二期再建と多様な再建が可能であり、また実施施設が限られる自家組織再建を積極的におこない、当院は県内でも有数の乳房再建実施施設となっています。 →形成外科の乳房再建のページをご覧ください。 形成外科へ

(3)乳がんの薬物療法

術前薬物療法

腫瘍が大きく乳房温存療法を希望してもそれができない場合、リンパ節転移がある場合、炎症性乳癌、局所進行乳癌などに対して手術前に抗癌剤やホルモン療法による治療を行い腫瘍を縮小させる方法です。

術後補助療法

乳癌は乳房のみの疾患というより早い時期から全身の疾患と考えられています。手術で腫瘍が切除できても腫瘍細胞が全身を巡り再発や他臓器への転移をおこす危険性を考慮せねばなりません。こうした再発・転移の可能性を少しでも減らすための治療が術後補助療法であり乳癌の手術後は病状に見合った治療を選ぶことが必要です。当院では日本乳癌学会診療ガイドライン、St. Gallenコンセンサス、NCCNなどの基本方針に沿って標準治療を行っています。

術後全身治療としては一般的にホルモン療法、化学療法、分子標的治療があります。病状に応じて単独であるいは併用して治療をおこないます。

ホルモン療法(内分泌療法)

乳癌の中には女性ホルモンによって癌が発育するものがあるため、それを抑える抗エストロゲン剤やアロマターゼ阻害剤の内服が有効です。閉経前の卵巣機能の活発な方にはLH-RHアゴニストという月1回の皮下注射を行うこともあります。腫瘍のホルモン感受性が陽性の患者さんが対象となりますが、一般的にホルモン療法は副作用が少なく効果が長期間にわたるため有効な治療法です。

化学療法

乳癌は抗癌剤が有効な腫瘍の一つで、術後に再発の危険性が高いと考えられた場合は化学療法を行うことにより再発率が低下し生存率が高くなることが証明されています。年齢・腫瘍の大きさ・ホルモン感受性・HER2・Ki-67・核異型度などを参考にして治療の適応・内容を決定します。

腫瘍内科へ

分子標的治療

対象はHER2が過剰発現している乳癌で再発の危険性の高い人(例えばリンパ節転移陽性あるいはリンパ節転移陰性で腫瘍が1cm以上の方など)です。通常抗癌剤治療が終わったあとに開始され、3週間に1回、1年間(計17回)にわたって点滴治療を行います。副作用は初回の悪寒・発熱以外は軽微ですが、抗癌剤治療の後さらに再発率、死亡率を36%、34%低下させる効果があります。

(4)妊孕性温存

当院は、小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療助成施設となっています。福岡県では、がん治療に際して行う妊孕性温存治療に要する費用を一部助成する制度があります。詳しくは次項をご覧ください。 福岡県小児・AYA世代がん患者等妊孕性温存治療費助成事業

(5)遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)

がんの発症に関係するものとしては、大きくわけて「環境によるもの」と「遺伝によるもの」が あるといわれています。 遺伝要因ががんの発症に強く関わっている場合を「遺伝性のがん」といいます。 乳がん患者さん・卵巣がん患者さんの中には家系の中に乳がんや卵巣がんを発症された方が複数いることがあります。 これを「乳がん・卵巣がんの家族歴」が見られるといいますがこれだけでは遺伝性とはいいきれません。家族歴の見られ る患者さんの中にはそのがん発症に「遺伝要因」が関与していることがあります。乳がんや卵巣がんの場合、BRCA1 ある いは BRCA2 遺伝子の変異を生まれつき持っている方を遺伝性のがん、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群といいます。 日本では年間約9万人が乳がんにかかると言われていますが、遺伝性の乳がんは全体の約5-10%です。

遺伝性乳がん卵巣がん症候群の診断を行うためには、BRCA1遺伝子とBRCA遺伝子2を血液で調べます。下記にあてはまる方は保険診療で検査ができます。それ以外の方は自費診療(約20万円)となります。

- 45歳以下の乳がん

- 60歳以下のトリプルネガティブ(エストロゲン受容体、プロゲステロン受容体をもっていなくて、HER2 発現がないタイプ) の乳がん

- 2個以上の乳がん

- 第3度近親者内に乳がんまたは卵巣がん発症者がいる

- 男性乳がん

通院中の方のBRCA検査や遺伝性乳がん卵巣がん症候群の相談については乳腺外来でお尋ねください。当院は九州が んセンターを中心とした家族性腫瘍ネットワークに登録しています。

詳しくは日本遺伝性乳癌卵巣癌総合診療制度機構の 「遺伝性乳がん卵巣がん症候群(HBOC)を ご理解いただくために」をご参考にしてください。